人知れず消えてゆく、美しい紙について。

『カラペラピス(菊判 25.7kg)』という、かつて、一目見て「ハッとさせられた美しい紙」が生産終了したという情報を目にしました。すでに在庫限りということなので、興味のある方は是非一度、紙見本を手にするなり、竹尾見本帖へ足を運ぶなりして実物に触れ、すでに希少となったこの紙を体感してみて欲しいと思い、これを書いています。

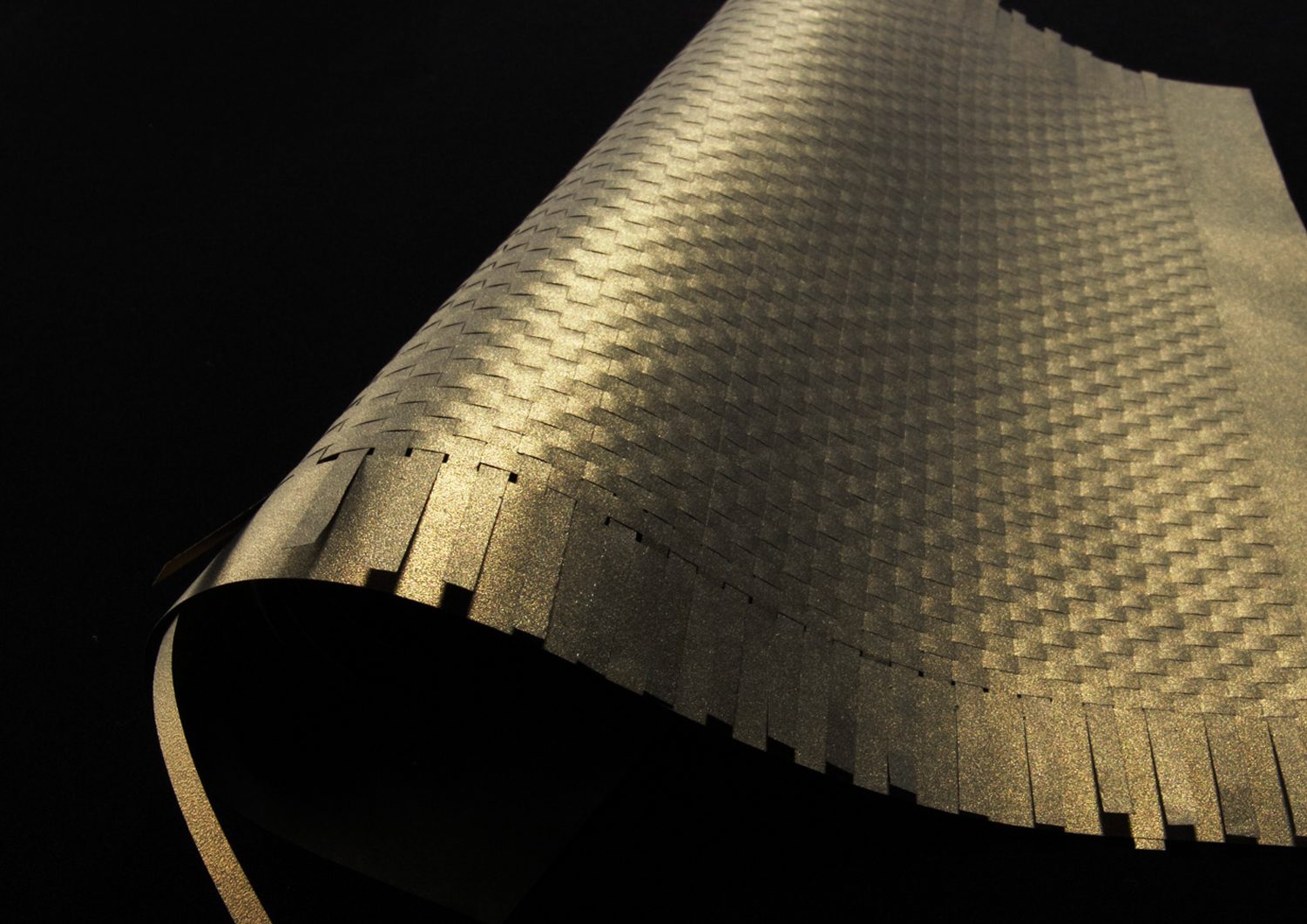

その紙は、極薄の『カラぺ(現・tカラぺ/菊判 11.3kg)』の黒をベースに、表面に輝度感のある粒子が塗工されていて、深い色合いと鈍く光る質感を持っています。「ラピス」という、ラテン語で“石”という意味の名が付け加えられていることが表すように、それはあたかも鉱物がごく薄くスライスされたような、あるいは金箔のように極限まで延ばされた姿のような、通常の紙とはまるで異なるマテリアルを感じさせてくれます。 実は過去に、この紙に着目し作品をつくる機会を得ることがありました。作品の構想に相応しい紙を探していたら『カラペラピス』に辿り着いたという順序が正しいかもしれません。その構想とは、紙を「織る」という工程を手工芸的に追求しようという試みで、その工程を経ることでどれだけの価値が生まれるのかを見てみたいというのが一番の狙いでした。

大判のカラペラピスから、下ろし立ての鋭利なカッターナイフで5mm幅の帯にスライス。か細い一本一本の帯をピンセットで優しく、しかしきっちりと交差させてゆく。少しでも気が緩めば、帯は等幅にカットされず、折り目がつき、破れる。それほどの繊細な紙を、どんなにスピードを上げても限界のある手仕事で数時間かけて織り込んでゆく果てしのない作業。それは時間を価値ある形に変換する手工芸そのものの体験でした。そうして仕上がった姿は、織り目によって微かな起伏と重量感を帯び、一枚の紙とは異なる“たわみ”の質感が美しいものとなりました。

日本では、工芸品をはじめ内装の建具や照明などに代表されるようなプロダクトとしての紙の用途が多岐に渡ります。実際、昔ながらの日本の家は木と紙でできていたといっても言い過ぎではないでしょう。時を経て、昨今では情報メディアとしての役割にひと息ついた感のある紙という素材ですが、かつてのようにマテリアルとしての価値に向き合うことが増えれば、カラペラピスのような美しい紙が人知れず消えてゆくようなことも少なくなるのかも知れません。

P.K.G.Tokyo : 天野和俊

P.K.G.Tokyo : 天野和俊