「ハラール認証マーク」から見る問題解決のデザイン

皆さんは「タイ王国(以下、タイ)」を訪れたことがありますか?

トムヤムクンやパッタイなどのスパイス料理や寺院が有名で、年間平均気温はなんと29度、まるで「毎日が夏」のような温暖な国です。

先日、タイ旅行をしていた友人からお菓子や調味料のお土産をもらい、数年前の旅行を懐かしく思い出しました。「どうやって建てたの?」と思わず聞きたくなるような面白い形のビルや、路上で台車を引きながらフルーツを売る人々、市場から漂う美味しそうな匂い…。でも、やはり当時最も気になったのは、スーパーで目にした「商品パッケージ」でした。

今回はいただいたお土産を紹介しながら、タイならではのパッケージの特徴を深掘りしていきます。

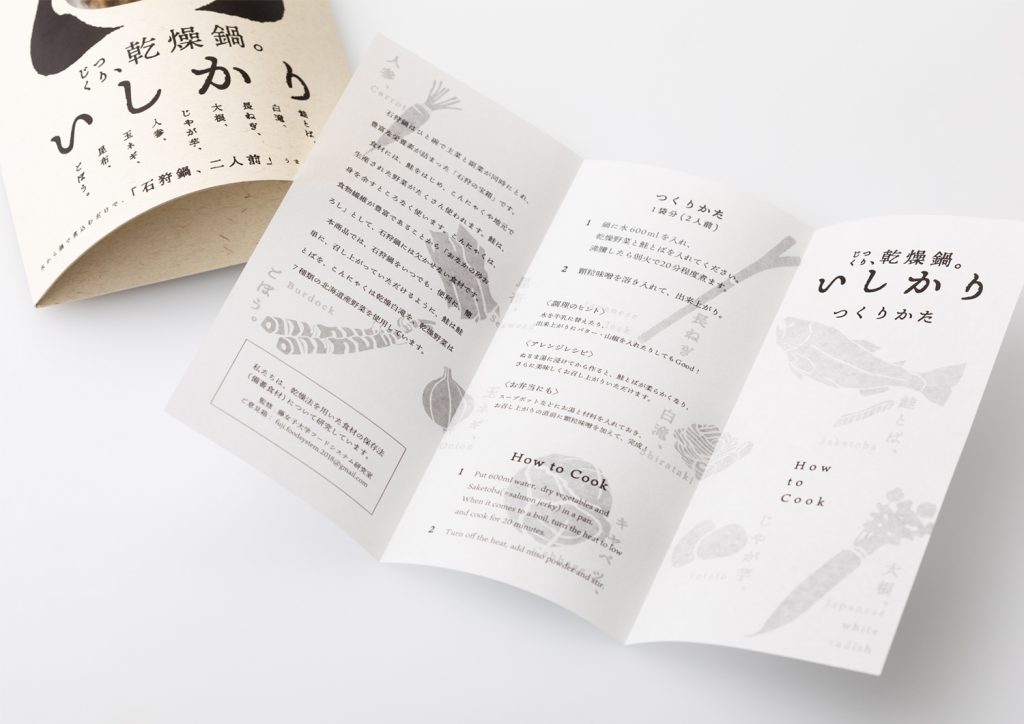

「ミルクタブレット」

「これなんだと思う?」と笑みを浮かべながら渡されたこの白い袋。傾いたお釈迦様のイラストにネイビーの文字で商品名が書かれていて、中身は見当がつきません。ティーパックかドリップコーヒーかと思い、触れると硬くて丸い円盤のよう。開けてみると、昔懐かしいミルクケーキのような「ミルクタブレット」が出てきました。味はとてもおいしく大容量で魅力的ですが、外見と中身のギャップに驚きました。

「ひまわりの種」

こちらのパッケージは中身は想像がつきますが、モデルの全身をオモテ面に入れるという斬新さに惹かれました。(さらにはサインも書かれていました。)クラフト素材に彩度の高い色を入れると、くすみが弱くなり、柔らかい雰囲気を表現するクラフトでもしっかりと存在感が出せるのかと勉強になりました。

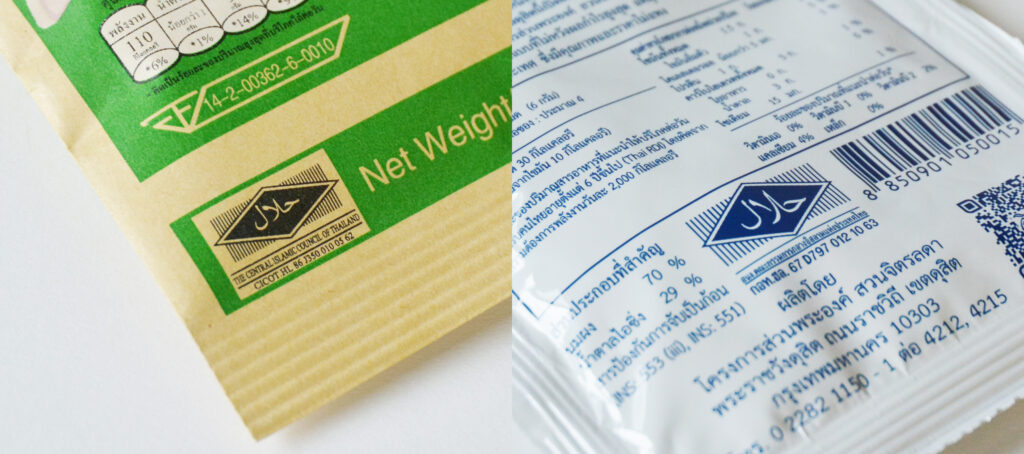

以上2つのパッケージを紹介しましたが、実は共通するポイントがあります。

それは「ハラール認証マーク(Halal Mark)」の記載です。

これはイスラム法(シャリーア)に基づいて製造された食品や製品に付けられる認証マークで、ハラールはアラビア語で「許されている」「合法的な」を意味します。イスラム教徒が消費しても問題ないことを示すものです。実際、いただいたお土産のほとんどに、誰が見ても分かりやすいサイズでハラール認証マークが記載されていました。

では、なぜこのようなイスラム教徒の生活に配慮した表示が多く見られるのでしょうか。日本貿易振興機構(JETRO)によると、2022年のタイ国民の全人口は約7170万人、そのうち95%以上は仏教徒、1.4%をイスラム教徒が占めていると言われています。一見少ないように感じるかもしれませんが、数で示すと約390万人。「18人に1人」がイスラム教徒であるこということを考えると、私たちが住む日本に比べて圧倒的に多いです。つまり、ハラール認証マークの記載がないと、それだけの人が食品を「気軽に口にできない」ということになります。こうした宗教的背景を作り手だけでなく、デザイナーも理解することが、積極的にハラール認証マークを記載することに繋がったのではないでしょうか。

話が少しそれますが、このハラール認証マークの重要性を改めて考えた時、佐藤卓さんの言葉を思い出しました。

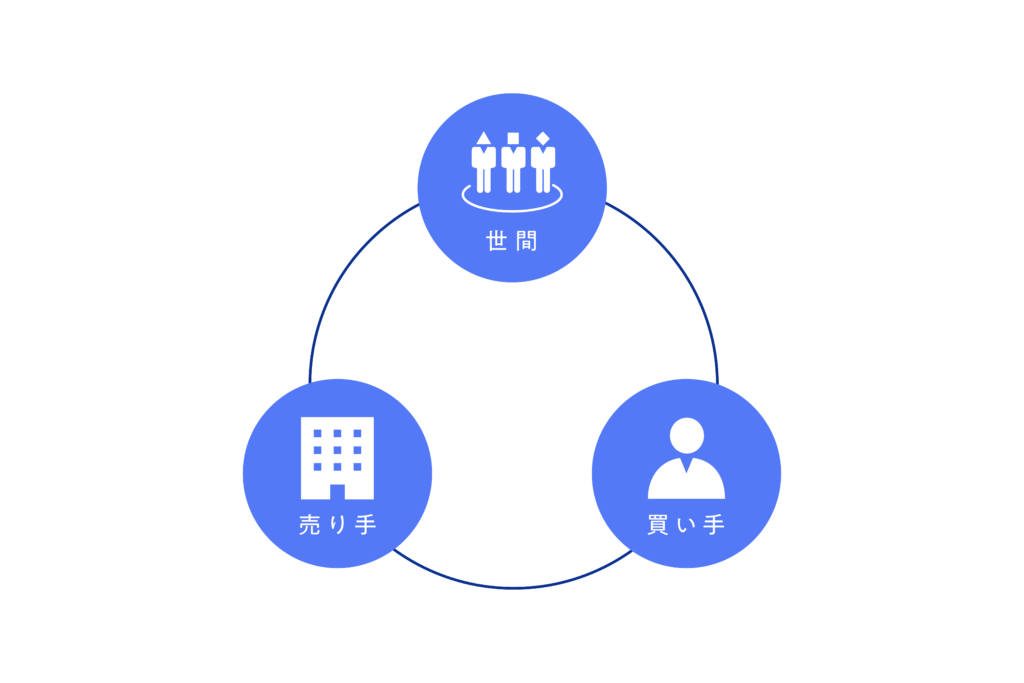

「デザイナーとは『デザインのスキルを使って、物や事の本当の価値を人や人の暮らしへと繋ぐこと、物やクライアントと生活者の間に立って、伝えるべきことを適切に翻訳し、正しく伝わるようにお繋ぎすることです。』」

タイのパッケージデザインはハラール認証マークを通じてタイに住む「イスラム教徒」と「ハラール認証を受けた安心な商品」をつなげています。これはデザインが果たすほんの一例ではありますが、この「問題解決」こそ私がパッケージデザイナーを目指したきっかけだと言えます。

近年、アジア諸国に限らず世界各国でイスラム教徒の人口が増加しています。その数は20年後にはキリスト教徒を上回るのではないかとも言われています。つまり「ハラール認証マーク」を記載する商品が、日本のスーパーでも当たり前のように陳列される日は、そう遠くないということです。「問題解決」というパッケージデザインの役割を意識し、この商品がどの地域で、どのような人々に手に取られるのか、常に深く向き合っていきたいです。

出典:

amana iNSIGHTS「気付かれないデザインこそ、デザイン。佐藤卓さん(グラフィックデザイナー)」2017年11月16日(最終閲覧日2025年3月3日)

日本貿易振興機構(JETRO)「ASEAN主要国におけるハラール認証制度比較調査~マレーシア、インドネシア、シンガポール、タイにおける制度比較~」2024年3月15日(最終閲覧日2025年3月3日)

ニッポンドットコム『「知ることから始めよう」-偏見や差別をなくすために:日本人ムスリムの訴え」2024年6月13日(最終閲覧日2025年3月3日)

また、創業100年以上の長寿企業ランキングにおいて、日本企業は約37,000社以上と米国の約21,000社を抑え、世界一を誇ります。(数値は2020年時点)

また、創業100年以上の長寿企業ランキングにおいて、日本企業は約37,000社以上と米国の約21,000社を抑え、世界一を誇ります。(数値は2020年時点)