コンセプトは作り出すというよりも彫り出す感覚に近い。

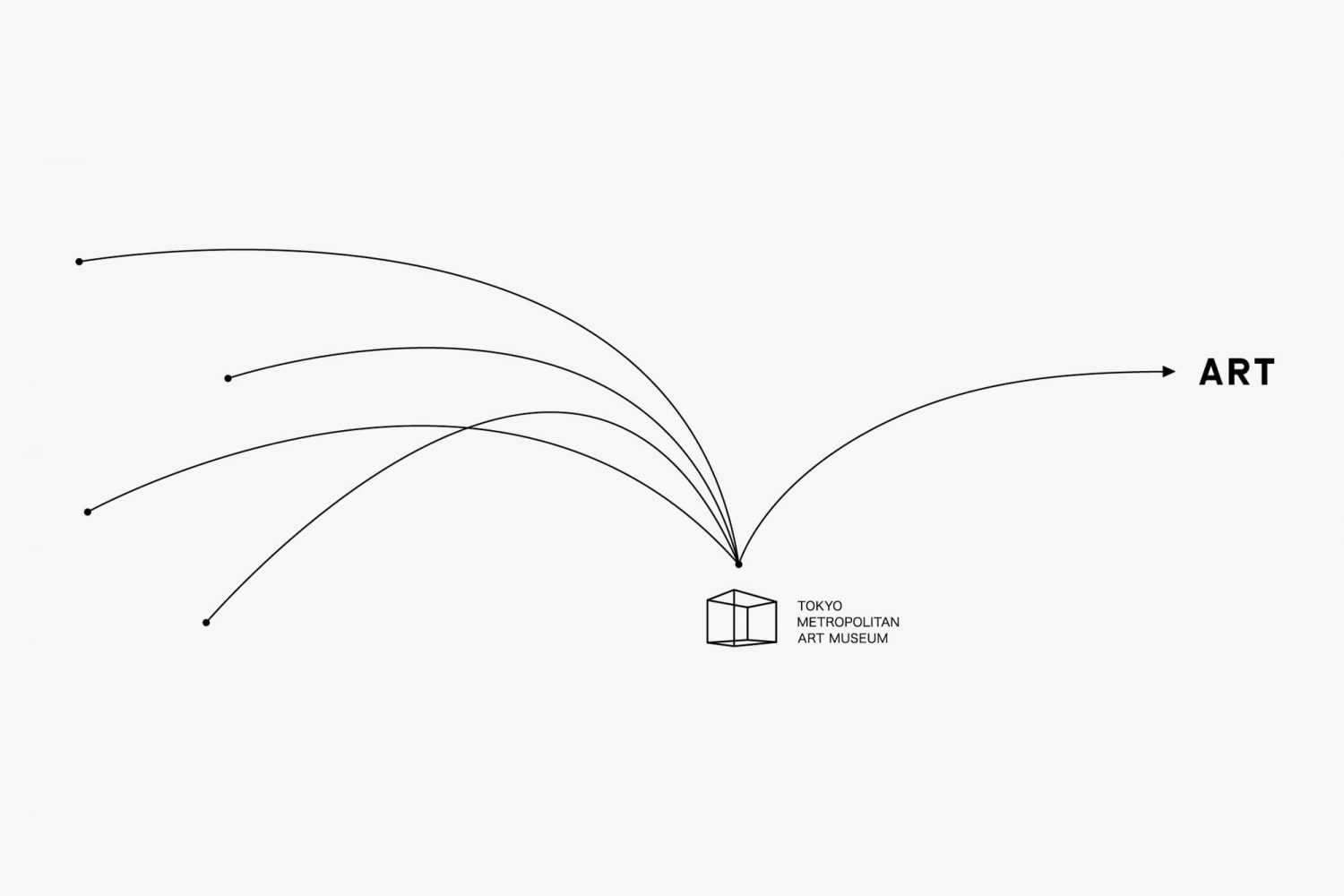

東京オリンピックを目前にし、2017年の秋から東京都美術館ではさらなる認知度向上とブランドイメージ強化を目的にオリジナルグッズの販売をしています。海外からの来館者を主眼に置き、「アートへの旅」をコンセプトに様々なグッズを展開。スローガンは「ART VIA TOKYO」です。「ART VIA TOKYO」を直訳すると「東京経由アート行き」という意味。交通標識や空港の電光掲示板のような言い回しは「旅」をテーマにしたからです。主要なハブ空港を経由して各々が目的地に向かうように、東京都美術館を訪れた人々は旅人となって、それぞれにアートという旅に出るというコンセプトです。インスパイアされてこそ「アートの体験」と言えます。

夏目漱石の「夢十夜」の中で運慶は、仁王像は彫って形づくるのではなく、まるで土の中から埋まっている石を彫り出す(取り出す)ようなものだから決して間違わない、という内容の一節があります。ミケランジェロのダビデ像のエピソードでも似た話があるように、おそらくマエストロクラスになると、そう言った感覚になって彫刻をしているのかもしれません。彼ら巨匠を比喩にするのはおこがましいですが、コンセプト立案というものも作り出すというよりも、彫り出す(土を払って取り出す)感覚が近いと感じます。デザインコンセプトというものは何か強烈な個性によって立案していくものではなく、課題や条件などの点を繋いでいった結果に浮かび上がるものだからです。それはすでに土の中に眠っている形を彫り出すことにとても似ている。課題や条件を整理して、余計な土を取り払うと見えてくるコンセプト。そうやって生まれたコンセプトはとても必然的で、説得力のあるものになっているはずです。

海外からの来館者を視野に入れたブランディングを展開して欲しいという美術館側の考え。新たに東京都美術館をアートの発信の場、コミュニケーションの場として知ってもらうこと。東京都美術館というブランドをワンランク上のものにしていくこと。今回もたくさんの課題や条件、希望といった「点」が存在しました。それらの点を見つけ、必要な点を繋いでいった先に「ART VIA TOKYO」というスローガンが生まれたのです。

話をグッズに戻しましょう。今回、コンセプトに沿ってキービジュアルにしたのは、スローガンロゴタイプと飛行船。アートへの旅のメタファーとしたのはジェット機や高速鉄道のように急いで着くことを目的とした乗りものではなく、ゆっくりと旅する飛行船にしました。目的地まで時間をかけて旅をする。すぐに結論を求めるのではなく、アーティストが表現することの行間を読んでこそ、アートの旅だと私は考えます。そしてグッズはどれもメイドインジャパンにこだわり、日常的に使えるものになっています。記念としての「おみやげ感」を強く押し出すのではなく、日々の生活にフィットするようなものを多く揃えました。それは、アートというものが一部の人に向けられた非日常ではなく、もっと身近な存在であるべきだという観点だからです。オリジナルグッズを普段から使ってもらい、美術館というものの存在が特別なものではないと知ってもらう。とりわけTシャツやトートバッグは好評で、買っていただいた方の日常に貢献しているようです。

少しディテールの話もしておきましょうか。今回の「ART VIA TOKYO」オリジナルTシャツでターゲットにしたのは女性でした。肩の繋ぎ目のないラグラン袖は動きやすくシルエットが女性的です。特に袖丈はこだわった箇所で、クライアントの女性担当者さん達や、Tシャツの製作をしていただいた久米繊維さんの意見を参考にしながらディテールを詰めていきました。色は白とブルーグレーの2色展開。この2色は全体を束ねるテーマカラーでもあります。

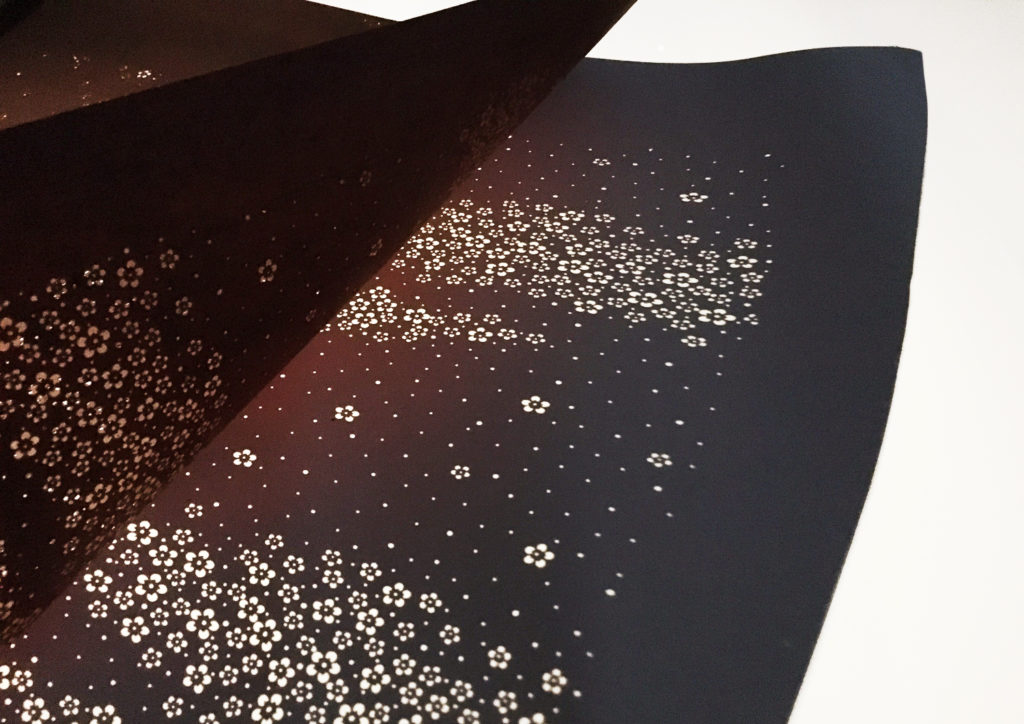

海外の方々に人気ということで手ぬぐいも製作しました。要はシルクスクリーンで刷るのですが、ドット模様の表現の難しいこと。苦労した点です。本格的な手ぬぐいはプリントアウトではないので、そもそも細かい表現が苦手。その代わり手捺染という手法によって、裏まで色を通しオモテ面はクリアにくっきりと表現できます。細かなドットを再現してくれた職人さんには尊敬と感謝の念しかありません。

他にもトートバッグやコースター、バッジにマグカップなど、たくさんのグッズを揃えました。今後もさらに「ART VIA TOKYO」はラインナップを増やしていきます。上野にお越しの際は、ぜひ東京都美術館にお立ち寄りください。

P.K.G.Tokyo ディレクター:柚山哲平