昨今、多様性という言葉は多くのメディアでも取り上げられ、すっかり聞き馴染んだものになったように思う。人種、国籍、セクシャリティはもちろんキャリアや年齢なども含むあるゆる価値観を尊重しましょうという社会的通念だと私は解釈している。そういった背景も踏まえ、物事を白か黒と判断せずグラデーションと理解してその境を明確にしないことも許容していく。こういった現代的な考え方があらゆる商品やサービス、さらに広くブランドにおいても影響を及ぼしていくのではないだろうか。例えばアフターコロナにおいて「出社」という行為の意味は問い直され、ひいては「労働」というもの自体、再定義することになったように、あらゆることが多様性というテーブルに並べられたとき、その意味は改めて問い直されるのだと思う。これまでに登場しなかった白でも黒でもないものをつくり出す難しさ。そこに求められるスピード感は年々早くなっているように感じる。刻々と変化する時代の価値観に応えていくためにはこれまでのフローに当てはめるのではなく、新しい方程式をつくりだす必要があるのだ。

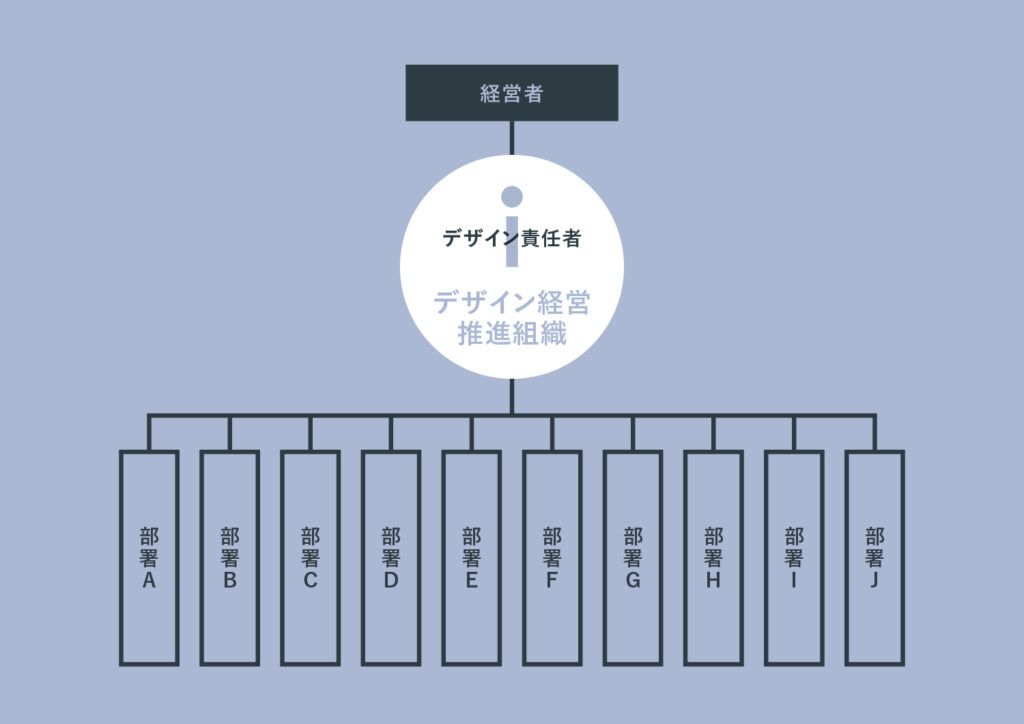

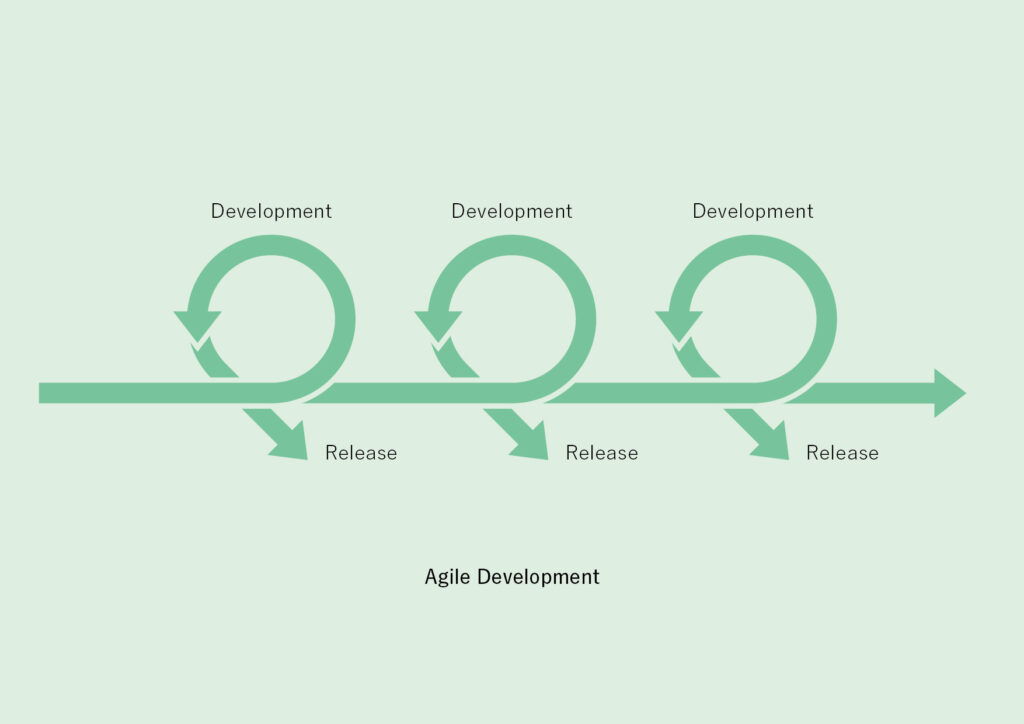

あくまで一例にはなるが、2018年の経済産業省・特許庁の報告書「デザイン経営宣言」ではアジャイル型開発のプロセスの実施という内容が取り上げられている。これまでのプロジェクト進行ではアイデアからゴールまでをフェイズごとに切り分け、段階的に進めていくやり方が一般的だった。それに対し、アジャイル型開発は短いスパンで一旦答えを出しリリース。さらにトライ&エラーを繰り返して磨きながら仕上げていく方法である。大きな時間とコストをかけ失敗するリスク。そういったリスクを未然に回避しながら、テンポ良くチャレンジとブラッシュアップを繰り返していくイメージだ。

こういった進め方も画一的なこれまでの方法論に当てはめず、これまでのフローやそれに伴う決裁プロセスにメスを入れて考え出されたメソッドであると考えられる。大きな企業であったり大きなプロジェクトになればなるほど、確認やコンセンサスをとる頻度は多くなり、それに比例して足が重くなっていく。しかし新しい価値観や新しいニーズに迅速に応えていくには、これまでにはなかった別の角度からのアプローチや新しいフローによる抜本的なテンポアップが必要であると私は考える。それはこれまでのフローの単なる簡略化や短縮でない。

新しいワークフローの開発は新しい価値を生み出してくれる。しかしながら、真に難しいのはそういった新しい方程式を取り込む勇気だと思う。人は経験値によってしか進めないので、根本的には自分のやってきた仕事の進め方しか信じられない。しかしその経験に加え広い視野を持ち、その中に新しさを取り込む努力は欠かしてはならないのだと私は思うのだ。

専門家ではないので詳しくは語れないが、数学には虚数というものが存在する。2乗すると-1になる数。虚数という存在を認めることで、これまでは解決できなかった多くの問題が解決できるようになったという。虚数はそれまでのルールでは考えられない不合理な存在だ。しかし、新しいプロセスを考えた末に生じる歪な存在は、もしかしたら可能性の種かもしれないと数学者たちは考えたのだ。今後さらに加速するグラデーションなニーズに、タイムリーかつフレキシブルに応えていく。そのためには画期的なアイデアの鮮度を落とさない新しいフローと虚数を許容できる決裁者の柔軟さが不可欠なのかもしれない。

P.K.G.Tokyo ディレクター 柚山哲平

原産国は大韓民国とありますが、裏面の表示が日本語なのでこちらは日本でデザインされていると推測します。

原産国は大韓民国とありますが、裏面の表示が日本語なのでこちらは日本でデザインされていると推測します。