昨今、電車や取引先でスーツの襟元にカラフルなSDGsのバッジをつけている方をよく見かけるようになりました。SDGsに対する取り組みがひとつのトレンドとなっている証拠です。もちろんサステナブルなわけですから、トレンドで終わってしまっては意味がなく、如何にして各企業がその取り組みを継続して行くかに注目しています。

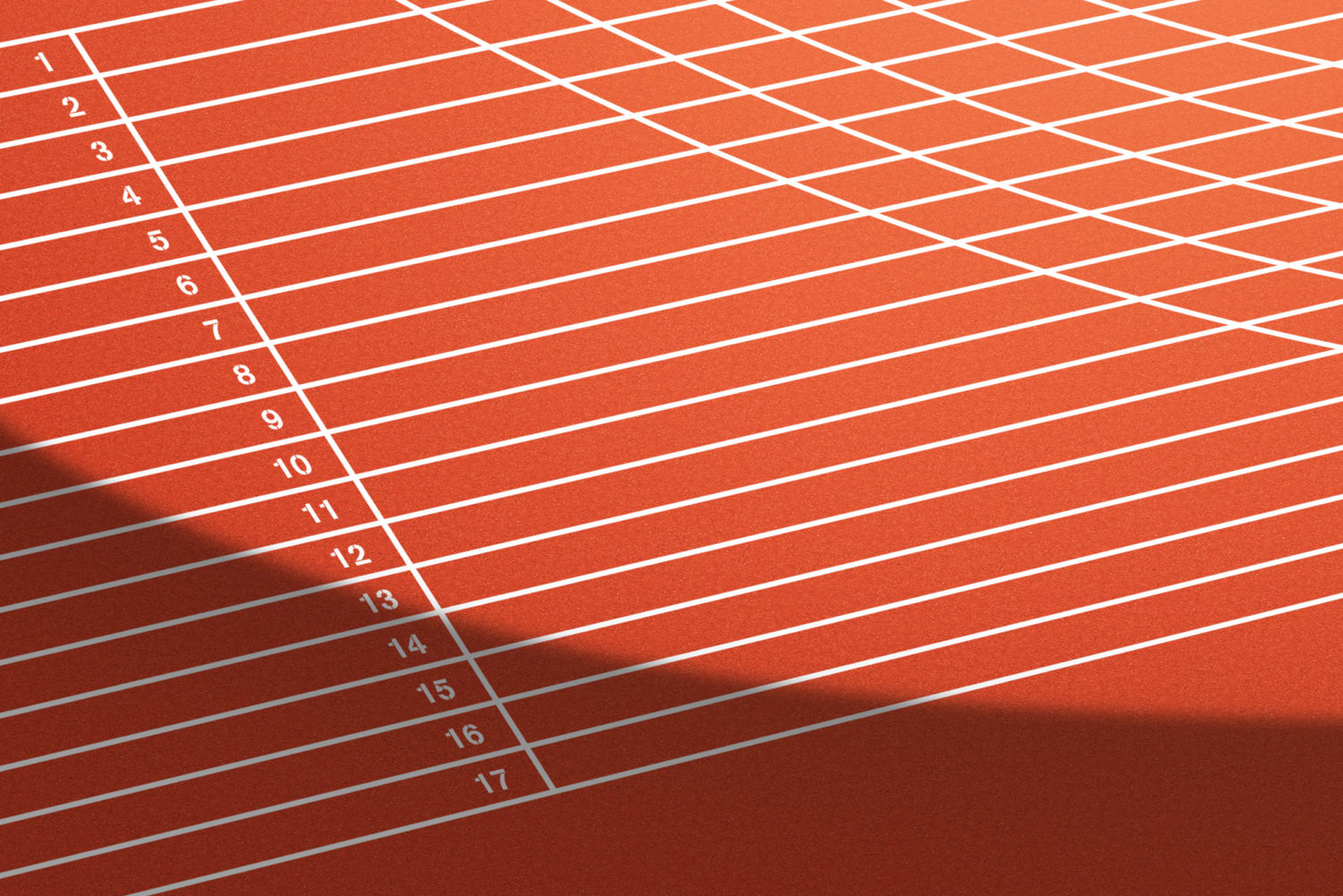

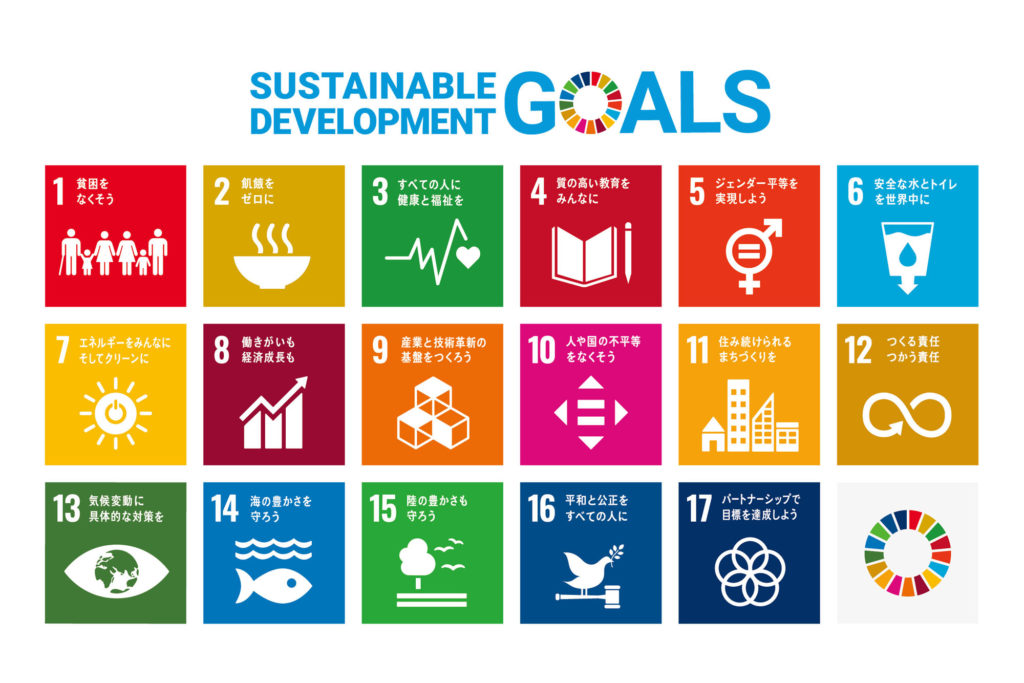

2015年9月に国連で採択されたSDGs。その17のゴールはどれも社会にとって理想的な目標で、人々の生活や環境を守って行くための指針となっています。しかし、どうして経済活動一辺倒だった社会や企業が今、SDGsに熱心に取り組むのでしょうか。私はSDGsが企業を評価するひとつの基準となったからだと考えます。ものに溢れ、ものの価値が飽和した社会において、選ばれるためにはエンドユーザーが共感できる価値観が必要です。利己的な行為を繰り返す企業が支持を得られないのは当たり前ですが、逆を言えば理想的な社会づくりに一役買おうと一生懸命な企業を応援したいと思うのも人情です。しかし、それだけではこれまでの環境保護活動やエコロジー的思考と変わりありません。利己的な生産の贖罪として、莫大な利益の一部でまかなう曖昧な環境保護は常に懐疑的に見られてきました。それに比べてSDGsは目標を項目分けすることで、個々の企業がそれぞれ取り組んでいたことを分別し当てはめることができた。例えるなら、今まで「陸上競技」とされていたものを100m走、マラソン、高飛び、といった種目に分けたのです。それらのスポーツが同じ場所でルールなく行われていたとしても、我々は何を見ればいいのかわからなかった。SDGsは公に項目化することで、その企業が各ゴールに対しどれだけ真摯に向かい合っているかがが理解しやすく、さらには評価しやすくなったのです。それはSDGsが企業の評価基準になり得るということでもあります。

SDGsによる項目化は実施する企業側にもメリットがありました。2030年時点までに達成すべき目標が明確になることは、今取り組むべきテーマが具体的になったとも言えるからです。やるべきことがわかり、それが評価されるならばそれは企業にとってもチャンスです。「自らを生かすために、人のためになることをする」。SDGsを偽善的な理想論と捉えるのではなく、自らの経済活動の延長線上にあるゴールだと考える企業にこそ、リテラシーある社会からの評価が集まるのではないでしょうか。

企業がSDGsに取り組む際、17の中からセレクトするゴールとその実施内容は、経営理念によって定まると私は考えています。それはたとえ創業時と異なる事業となった企業であっても、脈々と受け継がれている理念は変わらずそこにあるからです。その事業を通じ、社会に貢献し利益を得る。理念と利益が対となっていなければ、企業は成立しません。創業時から培ってきたことだからこそ、SDGsへの取り組みと本来その企業が目指すべきゴールは重なるはずなのです。

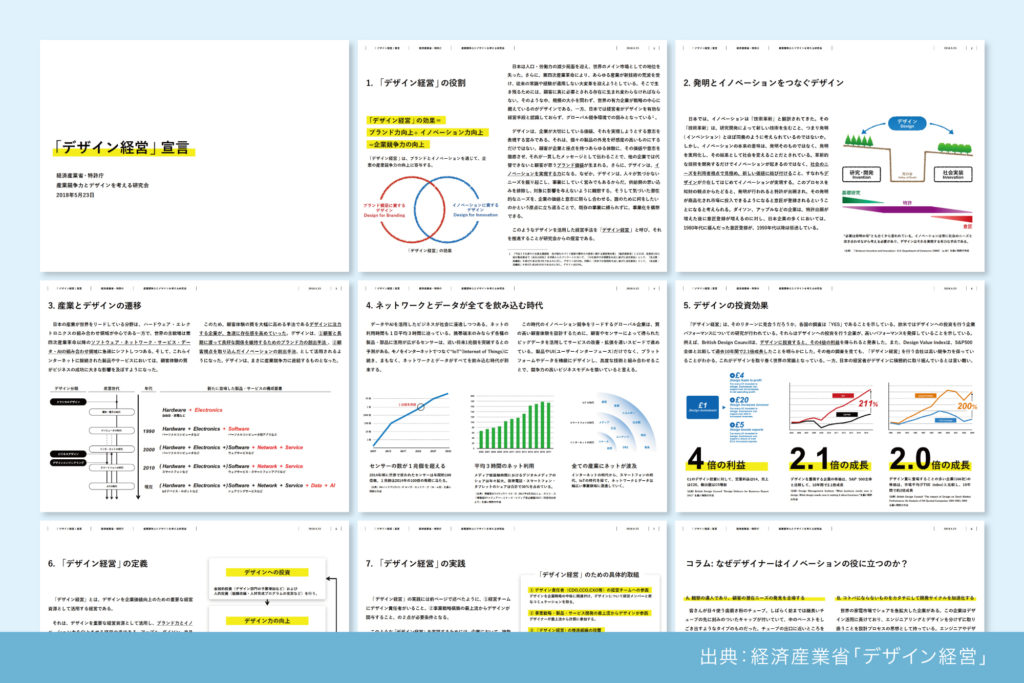

少し話の切り口を変えましょう。2018年5月に経済産業省・特許庁は「デザイン経営」宣言をしました。

これまで、デザインは後付けで見た目を良くすることだと考える企業がほとんどで、経営とは縁遠いものだと認識されてきました。デザインという分野が専門性の高い分野で定義づけが曖昧であることがその認識に拍車をかけ、嗜好品のように考えられ「デザインは余裕のある企業が行うこと」ぐらいに軽んじられてきたように思います。

しかし「デザイン経営」では世界の有力企業がトップダウンでデザインに注力し、大きなブランド力を発揮していることを引き合いに、デザインが経営の大きなファクターであることを提言しています。

https://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180523002/20180523002-1.pdf

※デザイン経営 – 経済産業省

SDGsを契機にデザイン経営のスタートラインに立つ。企業がSDGsに取り組むため、自社のルーツを見つめ直す時。その時こそデザイン経営にシフトするチャンスであると私は考えています。企業理念に基づきSDGsに取り組むなら、自分たちのことを社員にも他者にもわかるように説明できなければなりません。「なぜ私たちはそのテーマに取り組むのか」。デザインが持つ力は可視化による共感です。ルーツやヒストリーを可視化しステークホルダーと共有しましょう。パーパスを可視化し社会と共有しましょう。コーポレートアイデンティティを再定義しブラッシュアップしましょう。目指すべきゴールを見据え、理想の働き方やオフィスを可視化しましょう。それらはすべてデザインによって可視化されることで達成されるものです。社長直轄のデザイン戦略室を設置し経営戦略のベースにデザインを組み込み、内外に向けアイデンティティを再確認するのです。そして、商品やサービスにおいてもそれは言えること。価値を可視化しエンドユーザーに届けましょう。価値は相手に届かなければ無価値です。UI・UXであれ、プロダクトデザインやパッケージデザインであれ、人はデザインを通してコミニュケーションするのです。デザインを無視して価値を届けることはできません。「デザインは余裕のある企業が行うこと」という考えは、極論を言えば社会とコミニュケーションしないと宣言しているようなものです。ものを作れば売れる時代は終わりました。ステークホルダーが共感でき、ブランドをそこに見い出すためにはデザイン思考による経営が不可欠なのです。

P.K.G.Tokyo ディレクター:柚山哲平