足し算のデザイン。引き算のデザイン。

「デザインって重要ですよね。でもそこに割く予算がなくて…」たまにこういう言葉をいただくことがあります。予算の多い少ないはさておき、デザインという行為の必要性を感じてもらえるのは非常にありがたいものです。しかし、デザイナーとして嬉しく感じながらも複雑な気持ちになる言葉でもあります。この言葉の奥にはどこかデザインとは何かをプラスしていくもの。もっと砕いて言えば、デザインというものは表面的に意匠を施すものという理解がされている気がしてなりません。つまり「見た目って重要ですよね。しかし予算がないので意匠を凝らすまでには至れない」といったニュアンスです。もちろんデザインに装飾的な役割を求められることは日常的にあります。また辞書を引けばわかることですが、一般的なデザインの解釈がそうであることも事実です。しかし、デザインというものの役割も可能性も広がっている現代で、表面的なことだけがデザインでないことをもっと知ってもらえればと思うのです。元来、日本という国は工芸が得意な国。手先が器用で勤勉な性格は超絶的な職人技を数々生み出してきました。国宝級の工芸品はため息が出るほどの技巧が施してあるものも数多く存在します。そういった手間や技術に対して価値を認める文化であり、気質だと言えます。もちろん海外でもそういう傾向はありますが、特に日本人はそこに美を見出し、そこに誇りを感じる民族なのではないでしょうか。もちろん自分自身、ディテールのクオリティにおいて繊細な美しさ生み出せる自負があります。ですが同時に、それがデザインという行為の本質ではないとも考えています。スキルは核心を支える礎であるべきです。

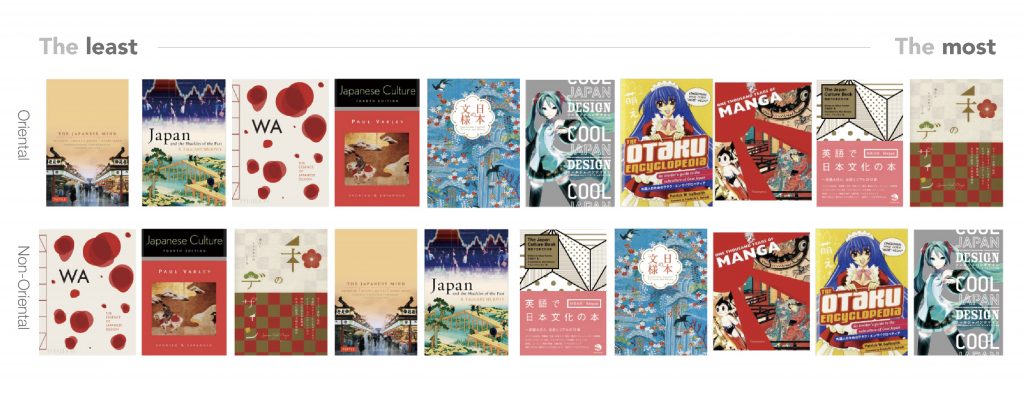

デザインという行為には大きく二種類あると私は考えています。それは「足し算のデザイン」と「引き算のデザイン」です。足し算のデザインは料理で例えるなら、いろんな食材を使い、煮詰めた秘伝のソースのようなもの。時間もかかるし味も濃厚で、これを一晩で作るのは難しいと容易に想像させてくれます。逆に引き算のデザインとは究極的に美味しいお刺身を作るようなもの。本質を残して、それ以外を合理的に排除。限りなくシンプルに素材のポテンシャルを引き出すものです。粘土のように肉付けしていくものと彫刻のように削り出すもの。実はこの二種類のデザイン、それらを実践するためのノウハウや知識はどちらも同じぐらい思考力を費やすものです。しかしアウトプットとして理解しやすいのは足し算のデザインで、時折引き算のデザインは「魚を切っただけ」と誤解され、なかなか評価されづらい傾向にあるように思います。

価値のわかりやすい足し算のデザインは予算も通りやすい。この事実と「デザインって重要ですよね。でもそこに割く予算がなくて…」という言葉の重なる部分こそ、引き算のデザインというものの認知度や理解がまだまだなされていない証であり、未だ表面的な処理をデザインと位置付けているのだなと感じる部分なのです。その魚の旬や生態を理解すること、その魚の捕まえ方や選び方、鮮度を保つための科学的な根拠、ポテンシャルを損なわない捌き方や盛り方。このようにシンプルな美しさを追求するためには必ず根拠が必要であり、この根拠を含めたデザインこそ真に評価されるべきものだと考えています。歴代の先輩デザイナー達が引き算のデザインの価値を訴えてきたにもかかわらず、いまだ一部の有識者にしか浸透していない昨今。バトンを受け継ぐデザイナーのさらなる努力と主張が必要だと感じています。

P.K.G.Tokyo ディレクター:柚山哲平