“スイスのデザインから紐解くこれからのデザイン”

”スイスのデザインから紐解くこれからのデザイン領域と思考に触れる展覧会”

「FormSWISS展」は、グローバルデザインプラットフォーム「Form」(スイス、イギリスを中心に欧州で長年活動していたデザインディレクター丸山新さんが主宰する)が在日スイス大使館の協力のもと開催する”デザイン大国”スイスの現在進行形のビジュアルコミュニケーションデザイン(グラフィックデザイン、タイポグラフィ、モーショングラフィックスなど)と、そのデザイン的思考やライフスタイルにフォーカスするデザイン展。小さな村や街から国境を超えて世界のデザイン界に影響を与えているデザイナーを中心に、デザイン大学、美術館などへのインタビュー映像の上映や、現在のスイスデザインを代表するトップデザイナー達の作品展示など。スイスの多様なデザインや教育、ライフスタイルや価値観などをデザイン的視点から多角的に紹介されていました。

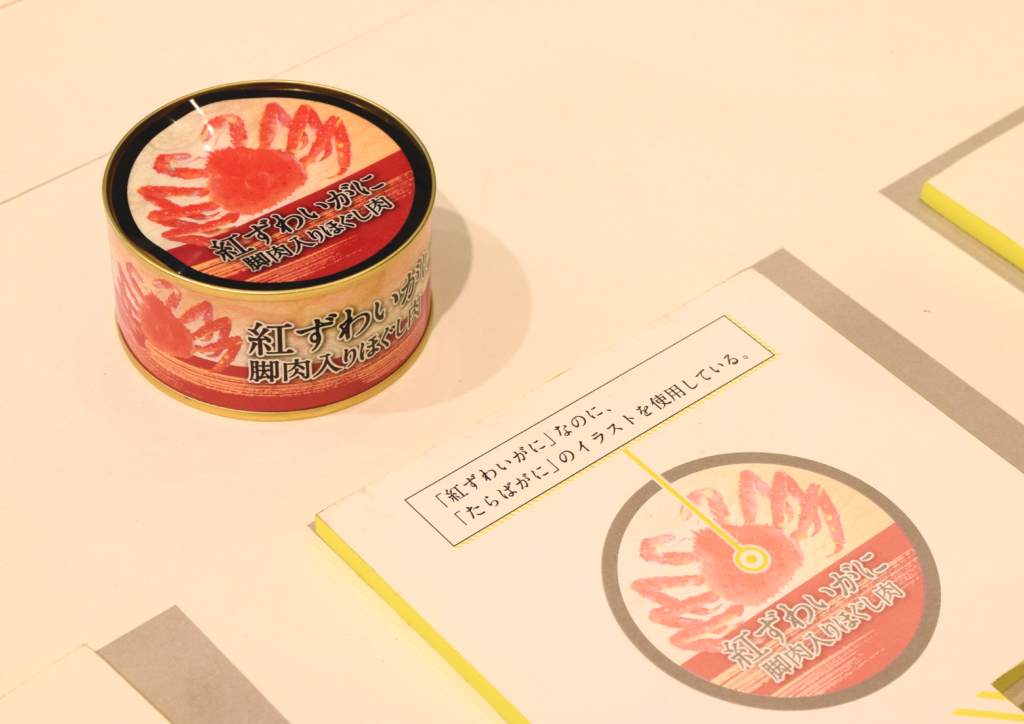

私が足を運んだのはギャラリースペースを併設する学芸大学の古書店「BOOK AND SONS」。向かったのは平日の昼下がり、女性が1人、2人ほど居ました。「BOOK AND SONS」ではスタジオ・ギャヴィエ&シや、ECAL(ローザンヌ州立美術大学)など6組の作品が展示されていました。 会場はその他2つ(表参道・原宿)に分かれていて、いずれも気鋭の建築家・中村竜治さんがが会場構成を手がけられたそうです。 会場を訪れると、コンクリートブロックと展示物が床に置かれていて、人はそのブロックの上を歩いて回るようになっており、俯瞰して展示物を見るように設計された空間はまるで私たちデザイナーがよくデザイン案をテーブルに並べ、俯瞰し眺める時と同じような感覚で楽しむことのできる設計でした。

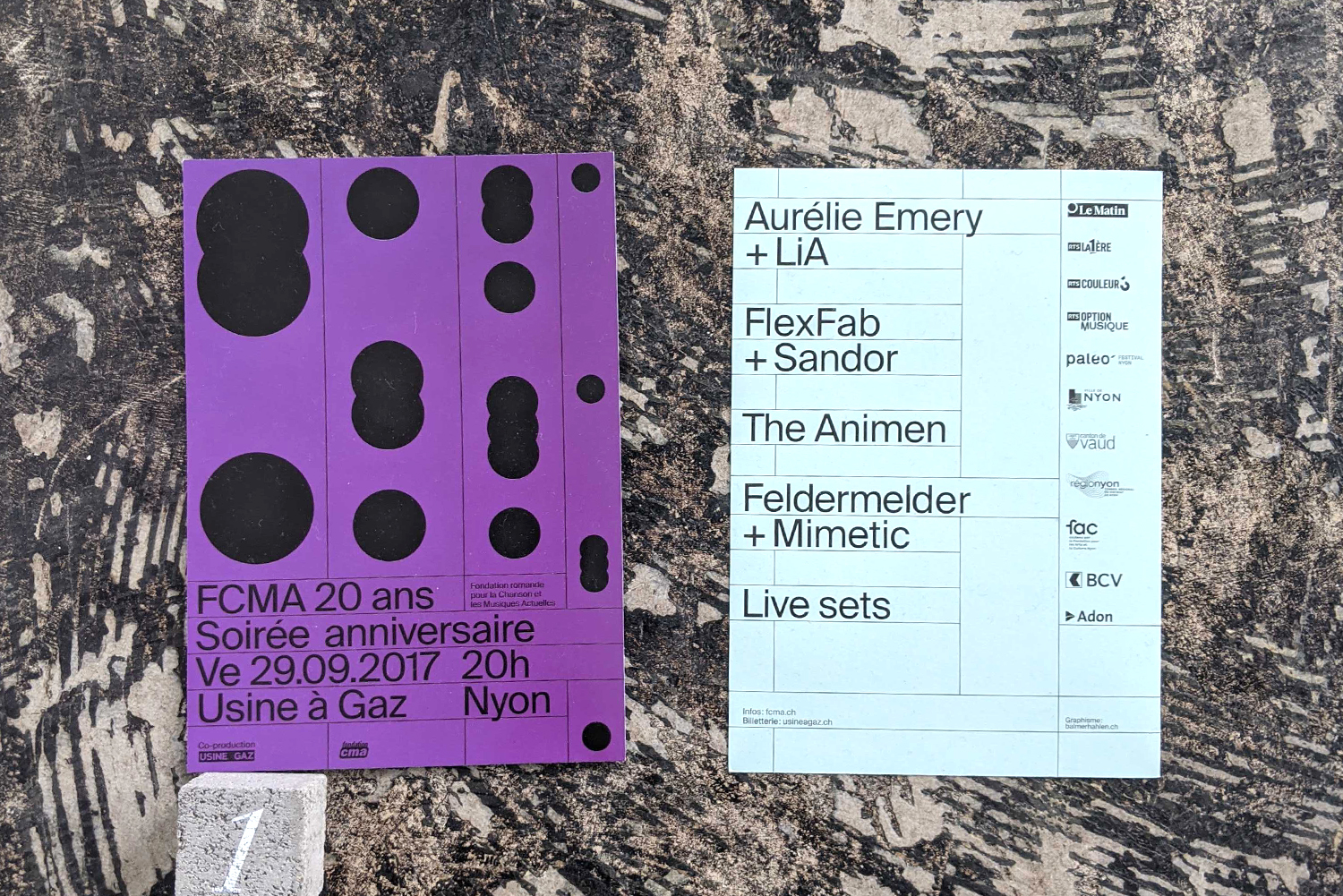

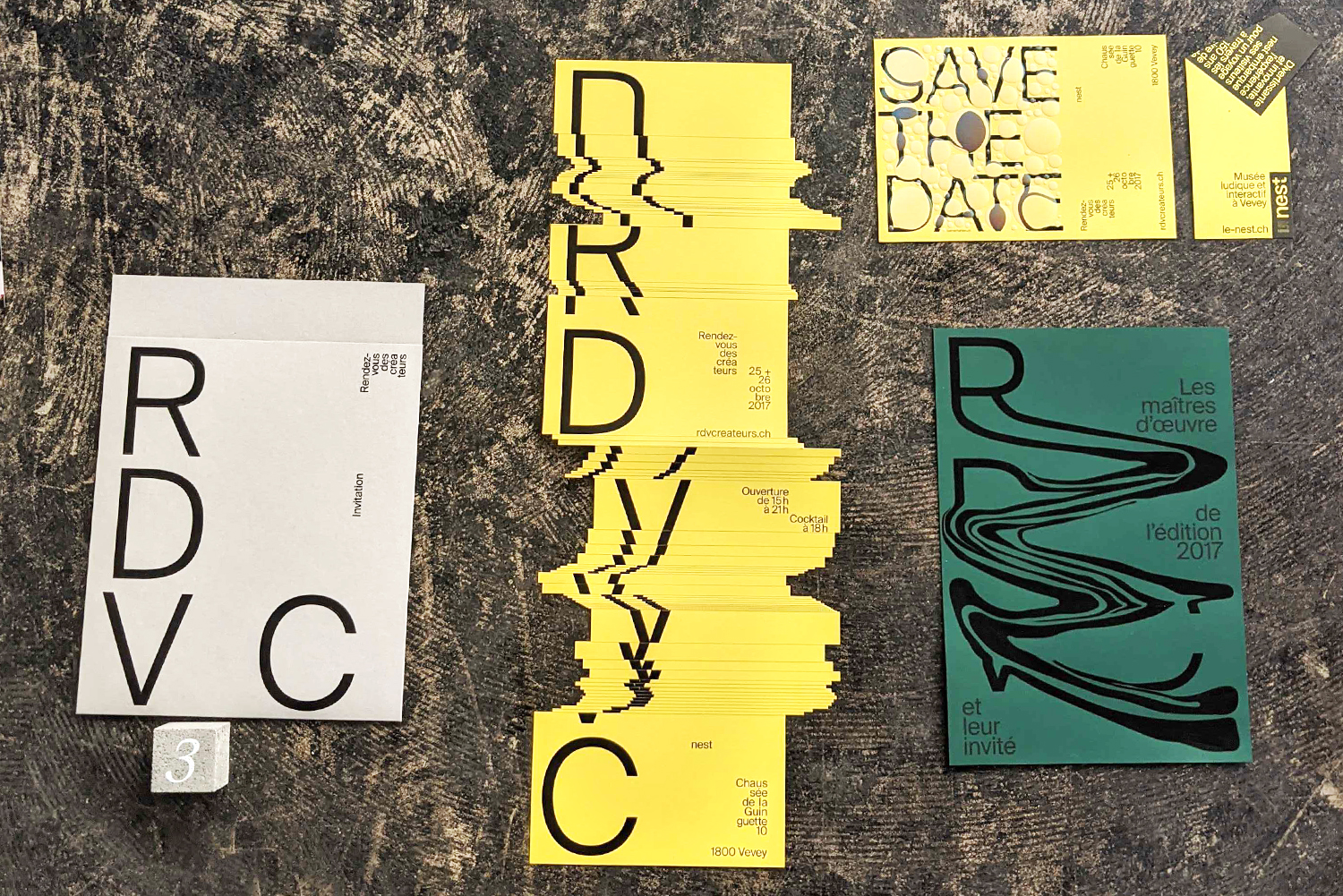

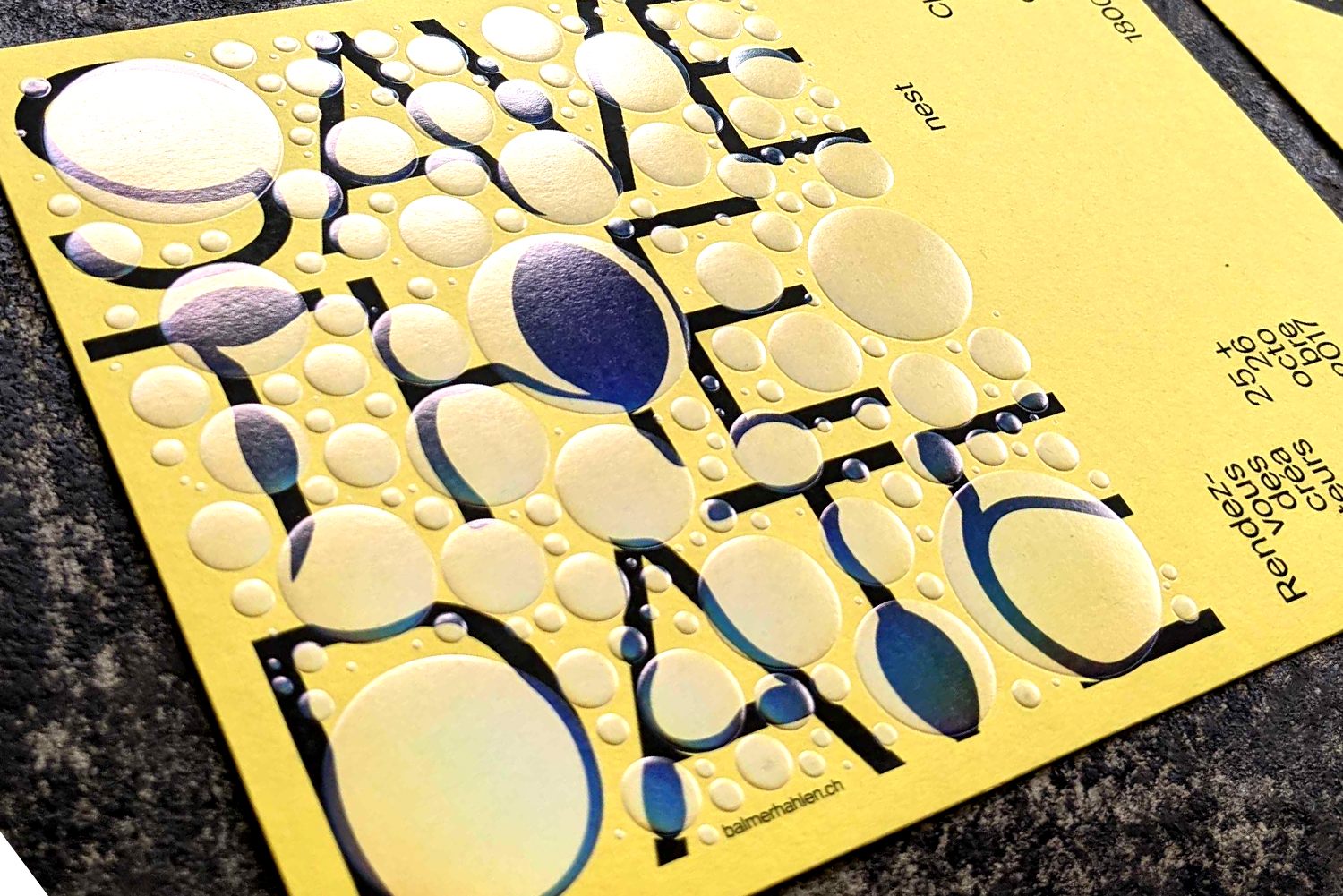

スタジオ・Balmer Hahlen(バルマー・ヘレン)

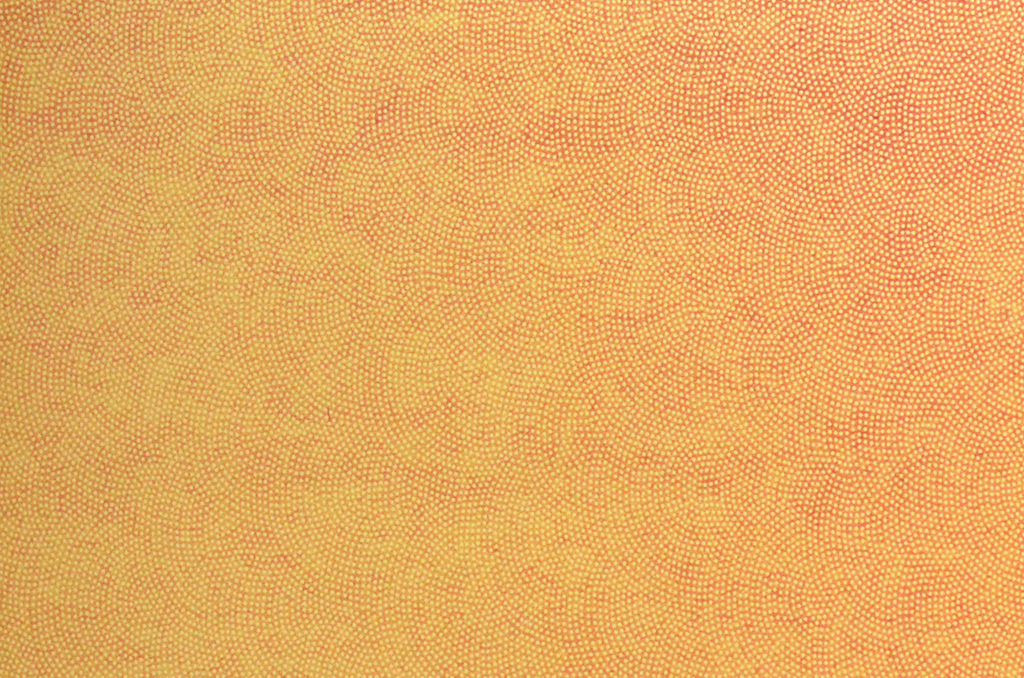

●FCMA 20 ans, Visual identity 2017 スイス音楽基金の創立記念式典のデザインの一部。五線譜とドットで表現された音符が絡みあっている楽譜を表現し、動きとリズムが表現されています。

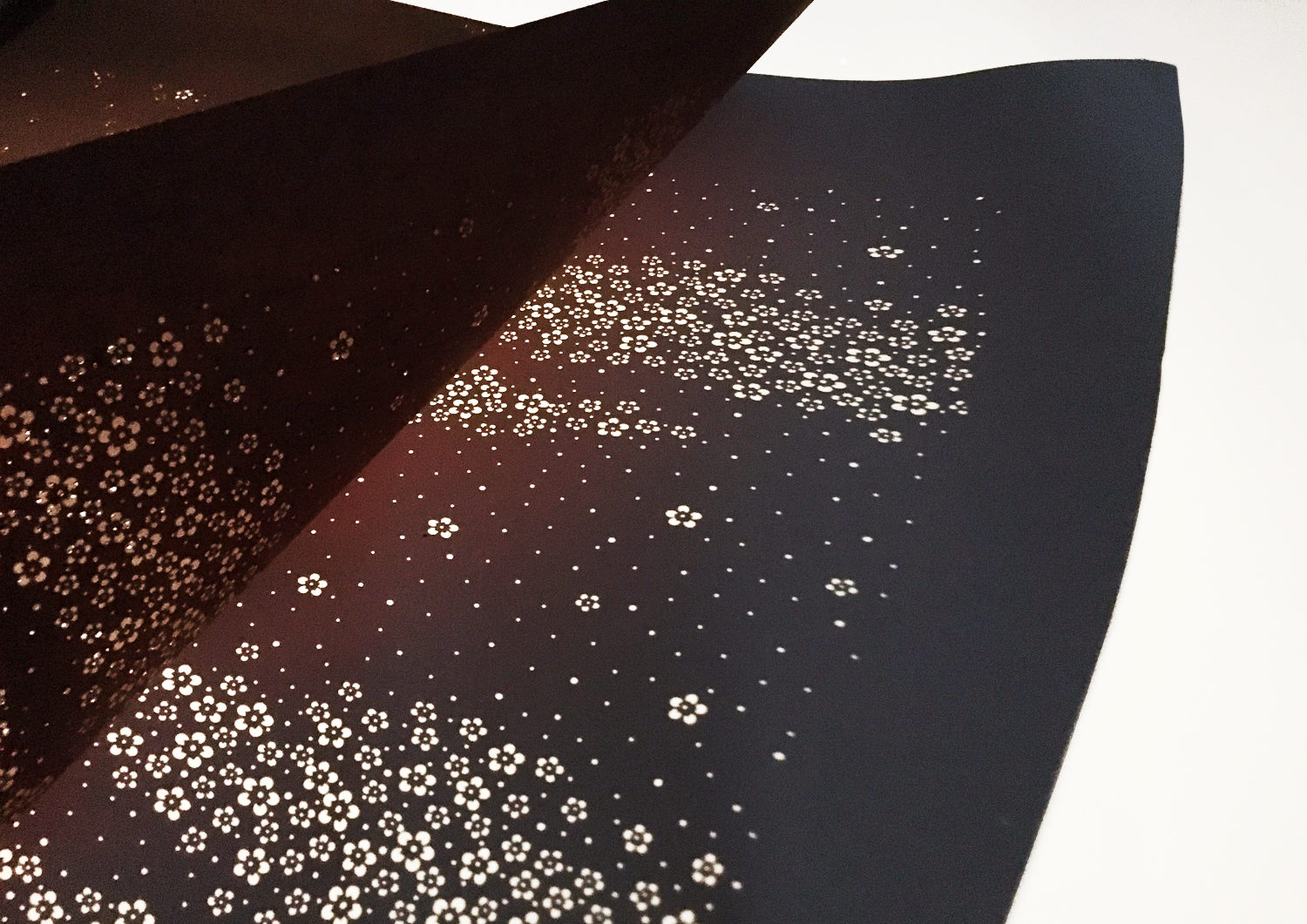

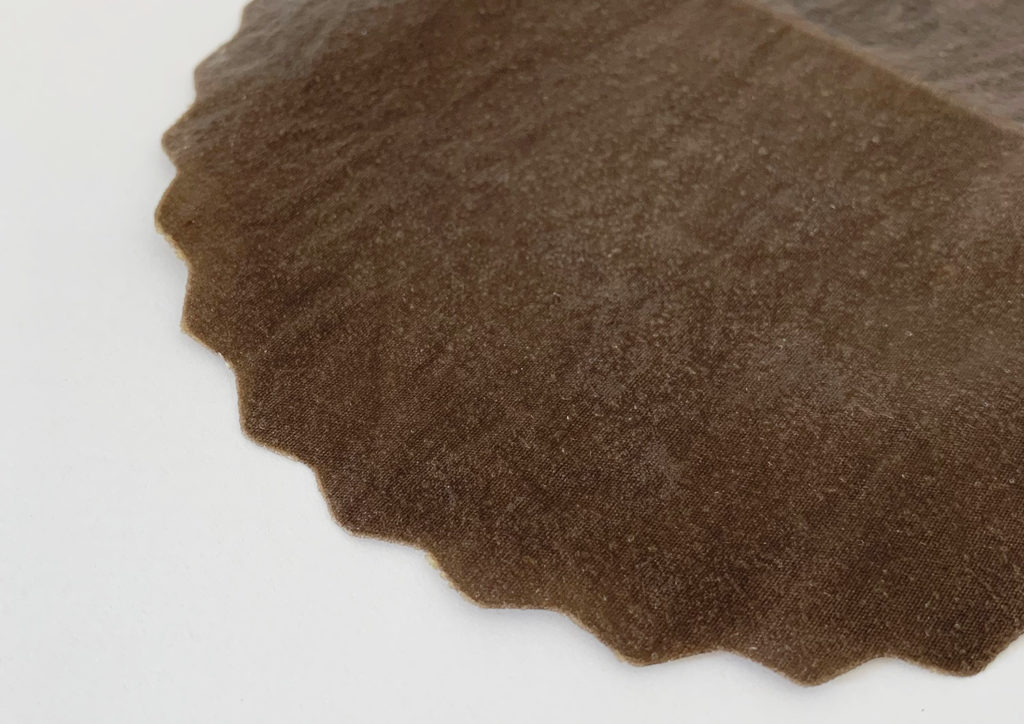

●Rendez-vous des createurs, Visual identity 2017 印刷でのグラフィックアートやデザインを行っているプロフェッショナルから9人を選びローザンヌで毎年行われる印刷展の為のアイデンティティーの一部。 動いて見えるような紙の形状やきらびやかなインキ加工など、凝られた印刷物を見るとまだまだ紙にも興味を持ってもらえそうだと感じました。

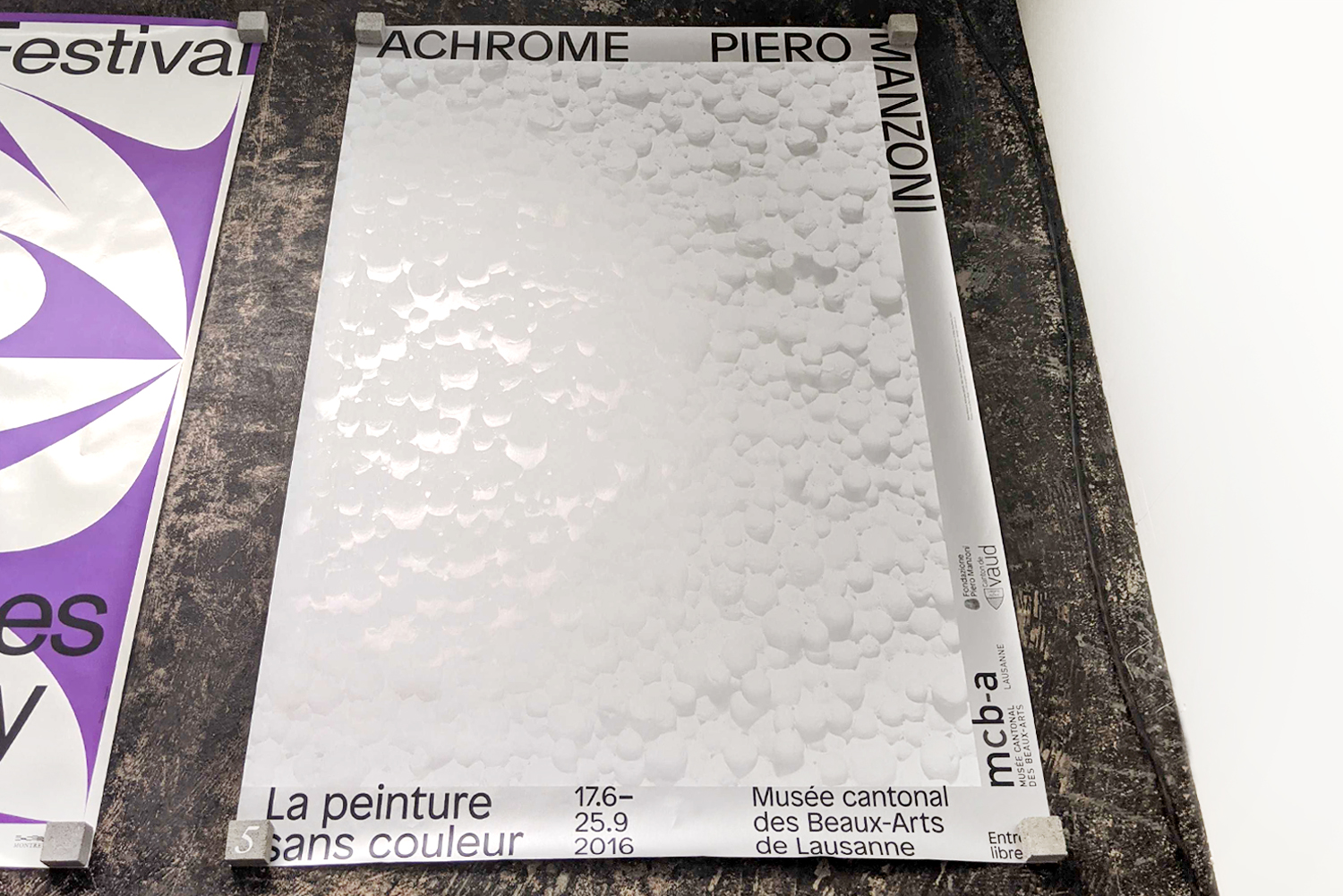

●Achrome-Piero Manzoni, Poster 2016 Piero Manzoni「単色画」展のポスター。こちらも印刷加工に凝っていて、シルバー紙にグラデーションのかかった白のグラフィックでキラキラとした見え方が素敵です。

また、フォントにも注目。

スタジオ・Futur Neue(フートゥル・ノイエ)さん

●Theatre Saint Gervais Geneve, Visual identity. 2018-present(上) ジュネーブのサンジェルヴェ劇場のアイデンティティ。こちらの使用書体は全て オリジナルなんだとか。

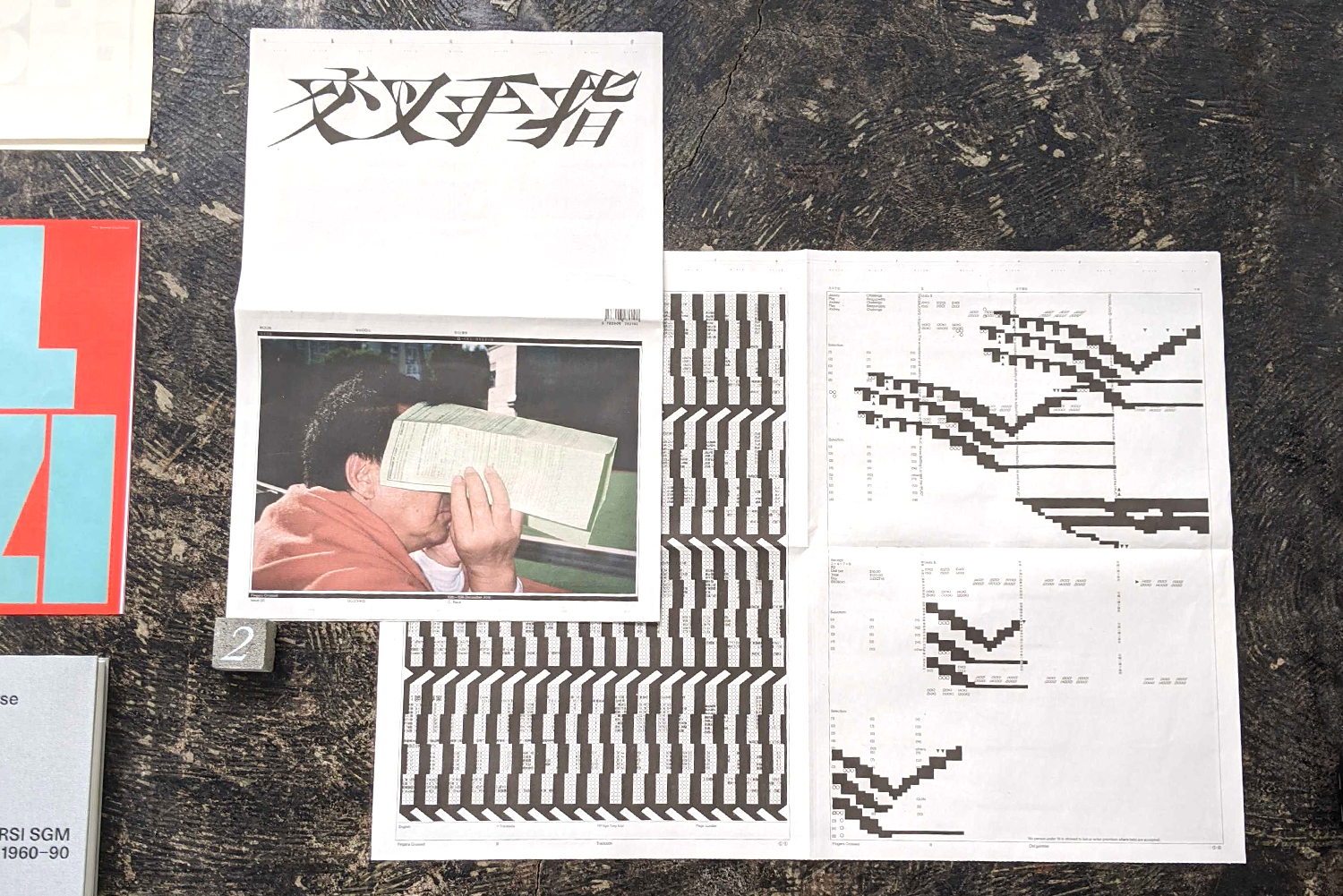

ECAL/University of Art and Design Lausanne (ローザンヌ州立美術学校)

●Fingers Crossed, Newspaper, 2020(下) 学生が実際に香港で香港デザイン研究所との共同リサーチを行い、編集、デザインを学生が行ったもの。 「幸運を」を意味する中国語のタイトルもオリジナルで作られたフォントです。 ローザンヌ州立美術学校では、世界各国の一流企業とコラボレーションし、様々な国で在学生の作品展やプロモーション活動を行い、各業界でも世界的に話題になっているそうです。

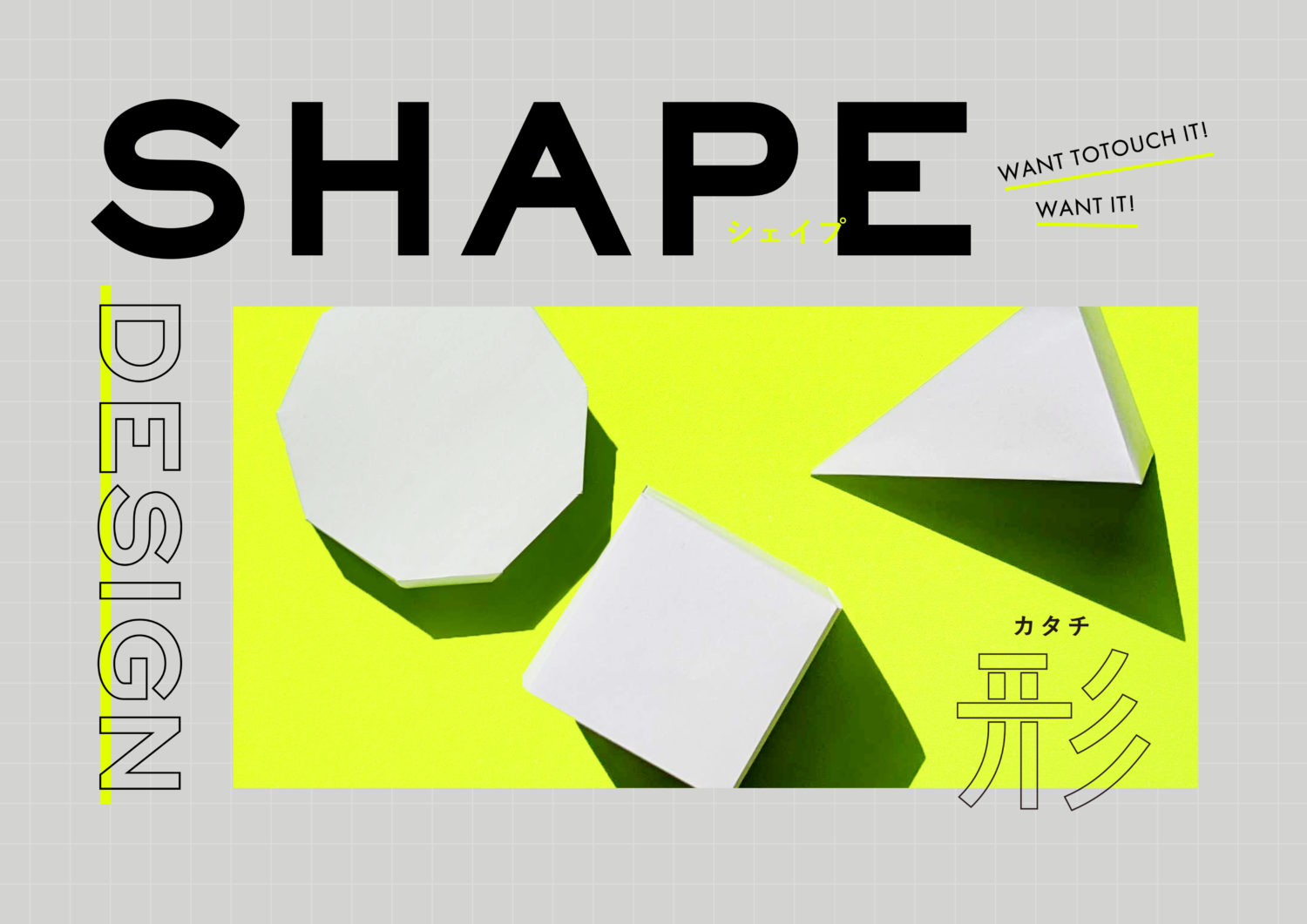

これらは展覧会のほんの一部で、原宿や表参道の会場では文房具最大手のコクヨのコラボ商品で、スイスのJonas Voegeli(ヨナス・フーゲリ)さんがリデザインしたキャンパスノートや、出店デザイナー達による「Form=かたち」をそれぞれに表現したオリジナルデザインのTシャツやトートバックなどがあったそう。

たとえば冒頭の音楽基金の創立記念式典のデザインですが、日本的デザインなら人や楽器の写真が入ったり、もっと多くの文字が入ったりと説明的なヴィジュアルになりがちですが、スタジオ・Balmer Hahlenの作品はとても抽象的。説明的すぎず、シンプル。そこに想像力をくすぐられておもしろいヴィジュアルだなと感じます。この様な展覧会が開催されて私も含め多くの方が影響を受けたと感じます。今後もデザイン大国スイスに限らず、他の国のその国ならではの展覧会が開催されるのが楽しみです。

P.K.G.Tokyo 横田栞