◉日本経済に大きな影響を与えた「三方よし」

大阪商人・伊勢商人と並び、日本三大商人として名高い近江商人は江戸時代、現在の滋賀県を拠点に天秤棒一本から財をなし「近江の千両天秤」と呼ばれるほど活躍していました。近江の商人たちは商いにおける独自の行動哲学を大切にしており、その考え方を後世に伝えるものとして「三方よし(さんぽうよし)」という言葉があります。

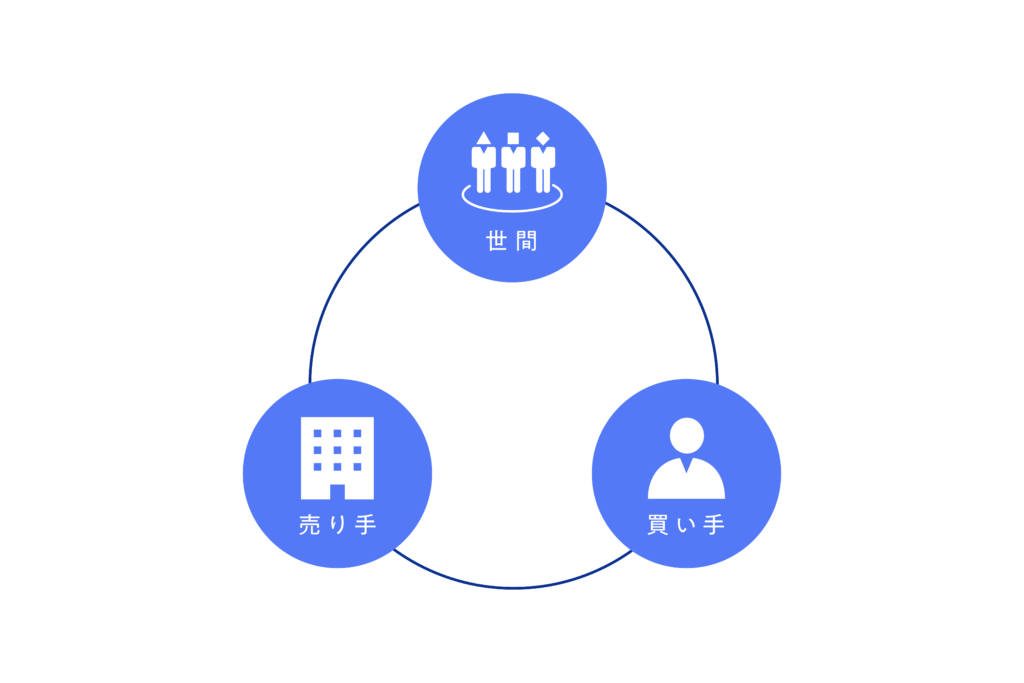

三方とは、企業に関わる「売り手」「買い手」「世間」の3つを表しており、

「売り手」である自社だけが儲かって喜んでいてはいけない。

「買い手」である顧客にも使われ、喜んでもらえるものでなければならない。

そして、一番重要なのは、自社と顧客だけでなく、「世間」も喜んでくれなければいけない。

この三者が喜ぶような商売をしないと、ビジネスは長続きせず、さらに繁栄し続けることは出来ないという事を示している言葉です。

「三方よし」は伊藤忠商事、住友財閥、高島屋など、日本を代表する企業の社是となっており、各社の功績からもこの指針が日本経済の発展に与えた影響の大きさが伺えます。 また、創業100年以上の長寿企業ランキングにおいて、日本企業は約37,000社以上と米国の約21,000社を抑え、世界一を誇ります。(数値は2020年時点)

また、創業100年以上の長寿企業ランキングにおいて、日本企業は約37,000社以上と米国の約21,000社を抑え、世界一を誇ります。(数値は2020年時点)

日本に長寿企業が多い理由として、江戸時代に各商店(企業)が導き出した経営手法を、近代まで代々継承し、持続させようとした試みが大きいとされています。継承していく象徴の表現として、暖簾や家紋というデザインが使用されました。

会社の存在する意義・姿勢を、社内外問わず、広く世間に対して示すこと。

自社独自の経営方法を築き上げ、時代に合わせて変化させながら、代々継承していくこと。

この考え方は現代の「ブランディング」に通ずるのではないでしょうか。

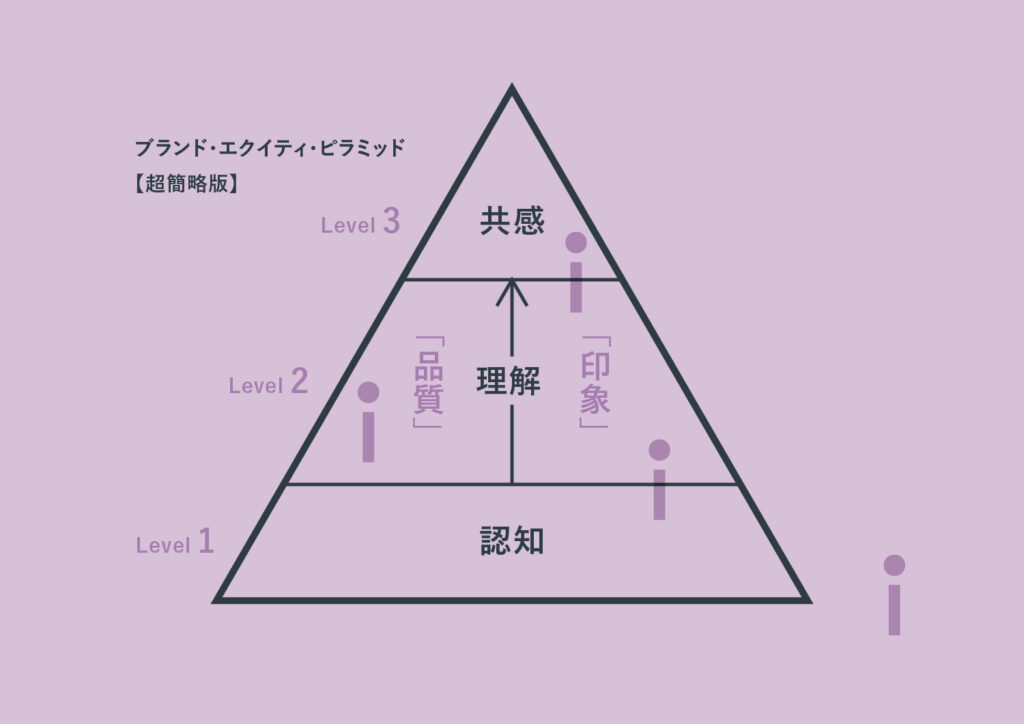

「三方よし」と現代の企業ブランディングとの関連性をもう少し掘り下げてみましょう。

◉「三方よし」をブランディング視点で考える

◎売り手よし

これは自社の上げる売上・収益の増加といった利益的な側面はもちろんのことですが、ここで注目したいのは従業者の満足度の高さについてです。

従業者それぞれが自分の行っている仕事に誇りを持てているのか、その労働に見合った満足な対価を得られているのか。対価とは金銭はもちろんのこと、対人関係や社内環境、仕事を通じて得られる達成感など心理的で把握しづらい価値も存在し、経営者は社内の人数によらず、それらの意識をコントロールすることが必要となります。

これらを叶えるために有効な手段として、インナーブランディングという考え方があります。

インナーブランディングは、従業者に対して企業の理念やビジョン、価値観を共有し理解を深め、共感や愛着心を持って行動してもらうための活動です。従業者が自社やブランドへ愛着を持つことは企業への満足度やモチベーションを高め、離職率の低下・ブランドのイメージアップ・優秀な人材の確保・生産性の向上などにつながります。

インナーブランディングの成功例として名高い、東京ディズニーリゾート。従業者はディズニー・ユニバーシティ・プログラムという研修を入社後も定期的に受けるのだが、その内容は業務のオペレーションやマニュアルに関することと合わせて、創設者であるウォルト・ディズニーが掲げた行動基準を徹底的にレクチャーされる。共通の価値観の伝達によって、従業者が目指すべき行動が共有され、一人ひとりが自発的にブランドを体現したパフォーマンスを行い、満足度の高い顧客体験を生み出す。

インナーブランディングの成功例として名高い、東京ディズニーリゾート。従業者はディズニー・ユニバーシティ・プログラムという研修を入社後も定期的に受けるのだが、その内容は業務のオペレーションやマニュアルに関することと合わせて、創設者であるウォルト・ディズニーが掲げた行動基準を徹底的にレクチャーされる。共通の価値観の伝達によって、従業者が目指すべき行動が共有され、一人ひとりが自発的にブランドを体現したパフォーマンスを行い、満足度の高い顧客体験を生み出す。

◎買い手よし

企業が生み出すものはもちろん顧客を満足させるものでなくてはなりません。その満足を生み出すために考えられるタッチポイントは、大きく2つ挙げられます。

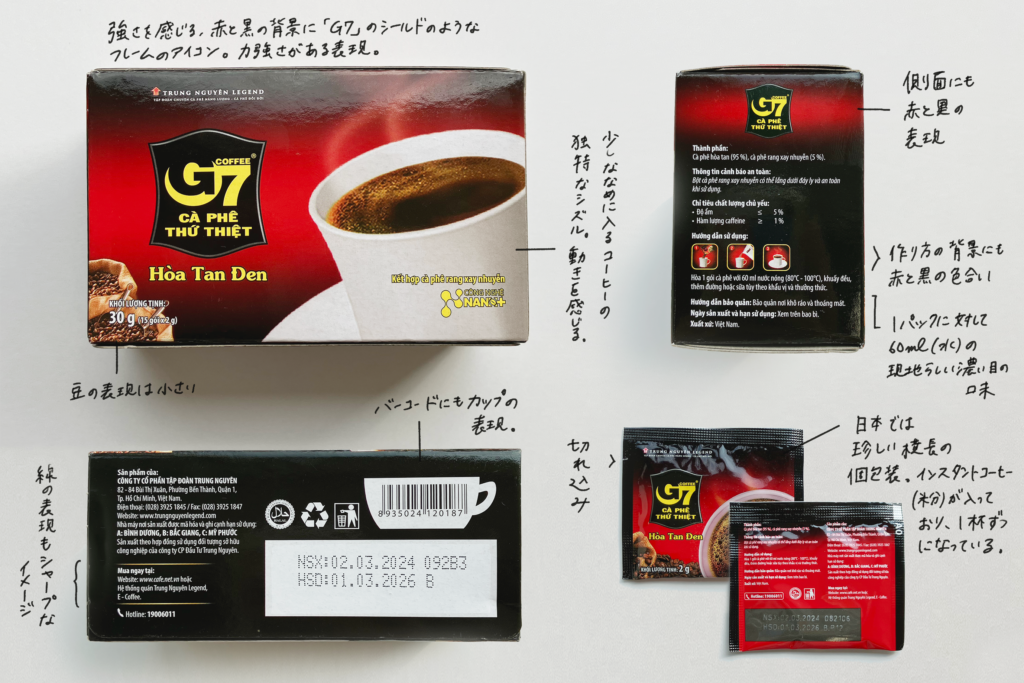

まず、自社の提供する商品を通じたコミュニケーションです。商品ブランディングには、製品品質の高さ・ネーミング・コンセプト・パッケージデザイン・CM制作・web制作などなど、様々な要素から成り立っています。

もう一方で私が重要と考えるのが、従業者の対人パフォーマンスです。顧客がその商品を購入する際、売り手である従業者から受けるイメージや態度一つが会社への印象・イメージを作り上げていきます。

従業者の対人スキルをマネジメントすることは、顧客の満足度をより高める要因として機能するのではないでしょうか。

第3の場所を売ることをコンセプトに掲げているスターバックスコーヒー。職場・家庭とは異なるリラックスタイムをもたらす空間作りを運営するため、従業者は80時間の研修を受けることが必須となっている。しかし、その中には接客マニュアルは含まれておらず、具体的にどう行動するべきかを本人が考えなければならない。各人が職場で自分らしさを発揮できる風土が、他のチェーン系飲食店よりもスタッフ定着率や復職率が高い要因となっていると考えられる。

第3の場所を売ることをコンセプトに掲げているスターバックスコーヒー。職場・家庭とは異なるリラックスタイムをもたらす空間作りを運営するため、従業者は80時間の研修を受けることが必須となっている。しかし、その中には接客マニュアルは含まれておらず、具体的にどう行動するべきかを本人が考えなければならない。各人が職場で自分らしさを発揮できる風土が、他のチェーン系飲食店よりもスタッフ定着率や復職率が高い要因となっていると考えられる。

◎世間よし

ここで表されている世間とは、地域社会やコミュニティ、地球環境など、企業を取り巻く環境を表します。

社会や時代が求めているテーマは時代によって移ろいゆき、現在ではSDGs(持続可能な社会の実現)やESG(環境・社会・ガバナンス)などの社会課題が一般的に注目されていますが、会社の規模や指針に応じて、対応するテーマは異なリます。

環境問題のような大きな課題だけではなく、地域社会との関わり、身の回りの小さなコミュニティ1つ取っても重要なテーマとなり得ます。

自社が苦境に立たされているとき、手を取って応援してくれる人がどれだけいるのかが、その会社の普段の行い、社会貢献度の写し鏡ともいえるのではないでしょうか。

企業の長期存続・繁栄のためには、世間よしの視点は必須と考えます。

ペットボトルのリサイクル活動の啓蒙など、環境問題というテーマに重きをおいて様々な発信をしているSUNTORY。近年、商品宣伝だけではなく、ペットボトルのラベルを剥がすことの重要性を訴える企業広告をTV等にて放映している。CM内の「サントリーのじゃなくてもね」というセリフに企業の矜持としている姿勢を感じる。

ペットボトルのリサイクル活動の啓蒙など、環境問題というテーマに重きをおいて様々な発信をしているSUNTORY。近年、商品宣伝だけではなく、ペットボトルのラベルを剥がすことの重要性を訴える企業広告をTV等にて放映している。CM内の「サントリーのじゃなくてもね」というセリフに企業の矜持としている姿勢を感じる。

参考

企業広告「#素晴らしい過去になろう ペットボトルでまた会おう」篇 60秒 サントリー

https://www.youtube.com/watch?v=rsQeKctTb-w

◉現代ビジネスと「三方よし」

今回注目した三方よしの考え方は、社会とのつながりを見据え、多くの人と手を取り共生しながら広く長く繁栄していくビジネススタイルの提案とも捉えられます。

多様性という考え方が広く一般化した現代ビジネス社会では、個人に対する選択肢や裁量度が大幅に増加しています。個にフォーカスした、より専門的で複雑なビジネス体系が社会の一翼を担っていく中で、経営の核となる姿勢を示した指針を立てることは、社会に対する存在意義を表し企業の強みとなるのではないでしょうか。

そしてその強みを社内外や世間へ伝達するために、デザインを利用することは強力な手法の一つです。

自社の存在意義を明確にすること・自社のブランディングを進めること・社内外に対してデザインを用いて伝達することは、それぞれが独立した要件ではなく全てがシームレスにつながって成り立っていると私は考えます。

そのため、一つの要件について考えるということは、他の要件のことも同じように考慮しどのように影響を及ぼしあっているのか慎重に検討することが必要です。

理論と表現、そして「利益や理屈だけでは表せない人情のようなもの」を少しのエッセンスとしてかけ合わせることで、様々な人に長く愛され繁栄していく組織の土台となり、それらを変化・持続させていくことは自社ブランドの独自性を高めることに繋がっていきます。

この考え方は組織に対してだけではなく、分野を問わず、個人個人の仕事に対する姿勢にも通ずる普遍性を秘めていると感じています。

P.K.G.Tokyo 稲田 拓真