その1で取り上げた「デザインラダー」では、デザイン経営の活用における企業の現在地が分かりました。しかしながら今一度、「デザイン経営」の役割と効果について立ち戻ってみる必要があるでしょうか。

現代において私たちの生きる世界の中心には経済活動があり、その活動が行われる場としての「市場」があります。かつては人口も労働力も溢れ、世界のメイン市場の一つであった日本も、すでにその地位を失っているといっても言い過ぎではなく、世界の経済は他の大きな国や新興国の市場へ向かっているのが現実です。そんなグローバル市場においても競争力のある企業が有しているもの、グローバル市場戦略の中心に据えているものとはなんでしょうか。それこそが、デザインです。そのデザインを最大限活用し、グローバル市場で戦える智恵と武器になる経営手法が「デザイン経営」なのです。

「デザイン経営」つまり、デザインと経営を合体させることで得られる効果について、経済産業省 特許庁による「デザイン経営宣言」にはこうあります。

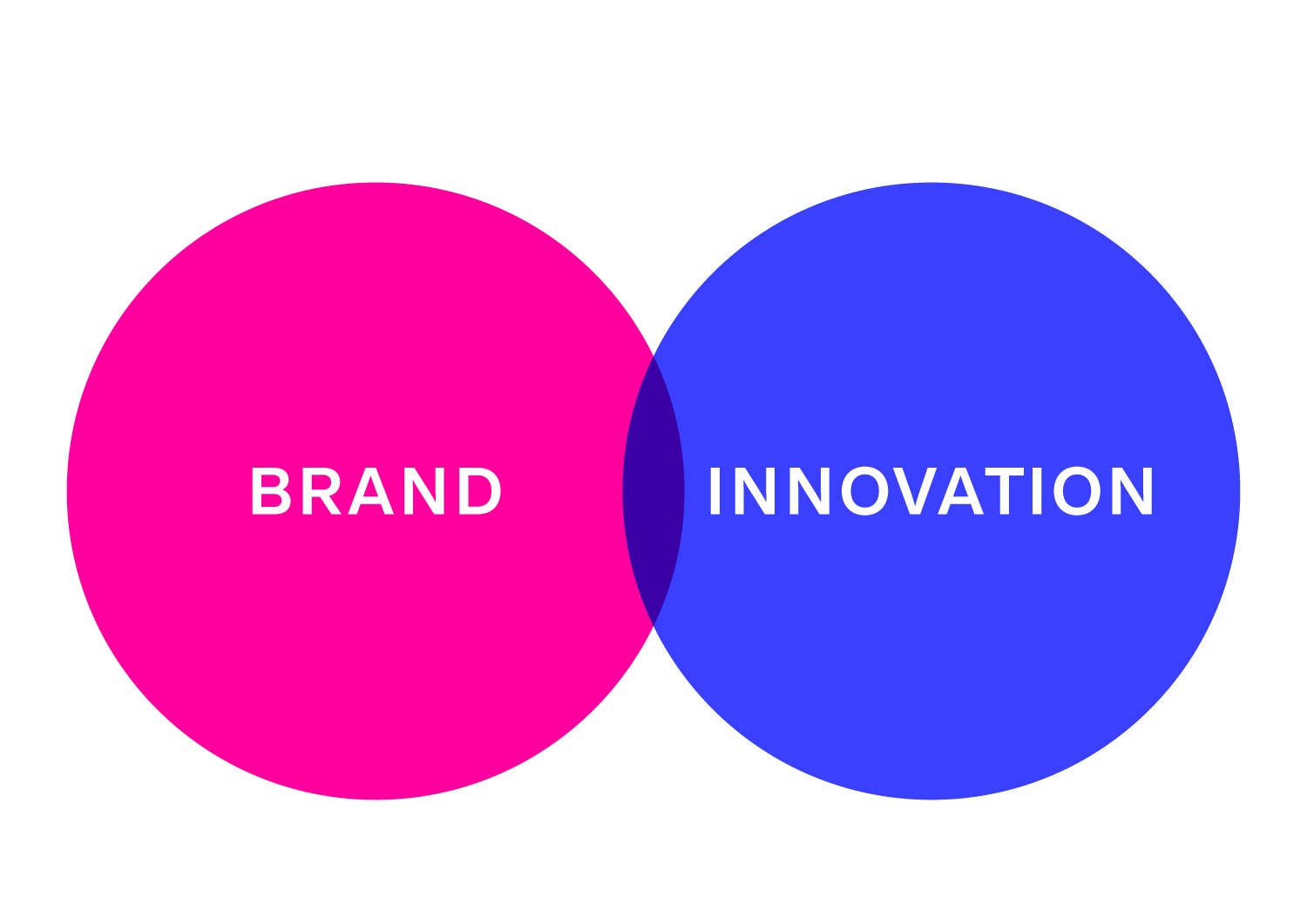

「デザイン経営」の効果=「ブランド力向上」+「イノベーション力向上」

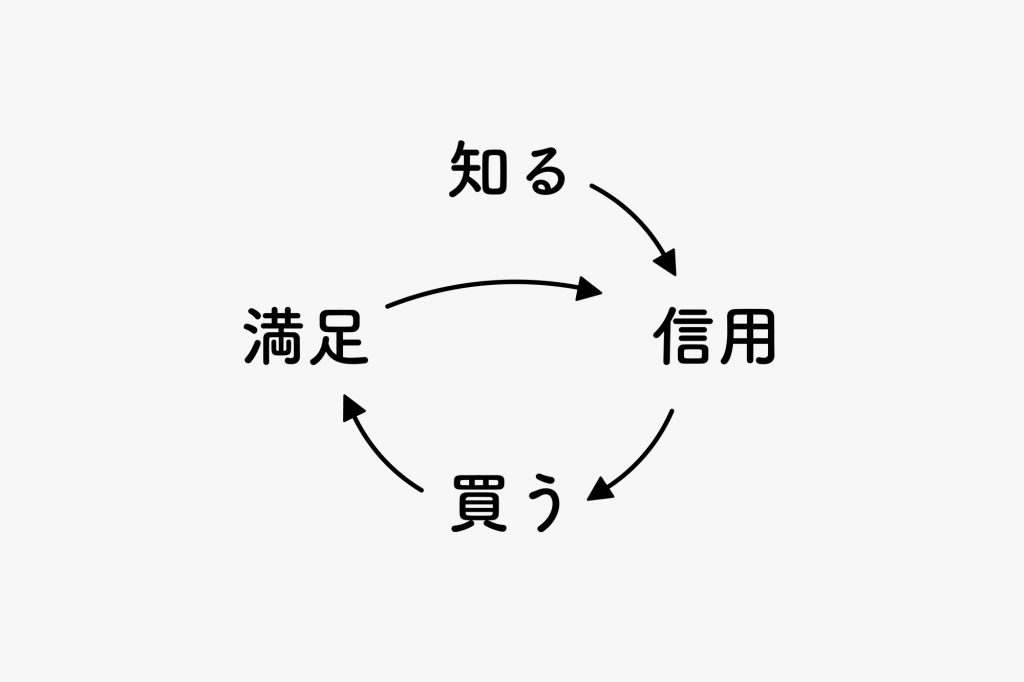

前述の宣言によると「ブランド力」とは「他の企業では代替できないと顧客が思うブランド価値」であり、それは企業の競争力を決定づける資産となるものです。そして、時代や場所に合わせて戦略的にマネージメントすることで、ブランドの市場価値は高めることができるのです。そのブランドマネージメントにデザインは欠かせないものに違いありません。

次に「イノベーション力」とは「社会のニーズを利用者視点で見極め、新しい価値に結び付ける」ことと定義されています。それはつまり、発明や技術革新だけではなし得ない、社会との結びつきをつくり、社会そのものを変えてゆくきっかけをつくること。それこそがデザインのもう一つの力であり、デザイン経営におけるもう一つの役割なのです。

「デザイン経営」において目を向けるべきこと。それはたった二つのこと。

それは、「ブランド力向上」と「イノベーション力向上」です。

そして、それを達成するべき最大の目的はただ一つ。

グローバル市場における「企業競争力の向上」に他なりません。

10年先の世界市場を想像すれば、日本国内市場は明らかに頭打ちです。しかしながら、新型コロナ禍による不都合や、5Gを始めとする様々なテクノロジーにより、グローバル市場がますます溶け合ってゆくことは想像にたやすいのではないでしょうか。そのためにも、これから5年10年の先を見据えて「デザイン経営」こそが、今、本気で取り組むべき課題であることを直視してみてはいかがでしょうか。

P.K.G.Tokyo ディレクター:天野和俊

-コンペティションがきっかけで弊社天野のデザインを商品に採用いただきました。売上と利益の変化はありましたか?

-コンペティションがきっかけで弊社天野のデザインを商品に採用いただきました。売上と利益の変化はありましたか? -お客さんの数は増えましたか?

-お客さんの数は増えましたか? -東京のアンテナショップにも置かれているのですか?

-東京のアンテナショップにも置かれているのですか? -会社全体では外部に委託してパッケージ作成していらっしゃいますか?

-会社全体では外部に委託してパッケージ作成していらっしゃいますか?

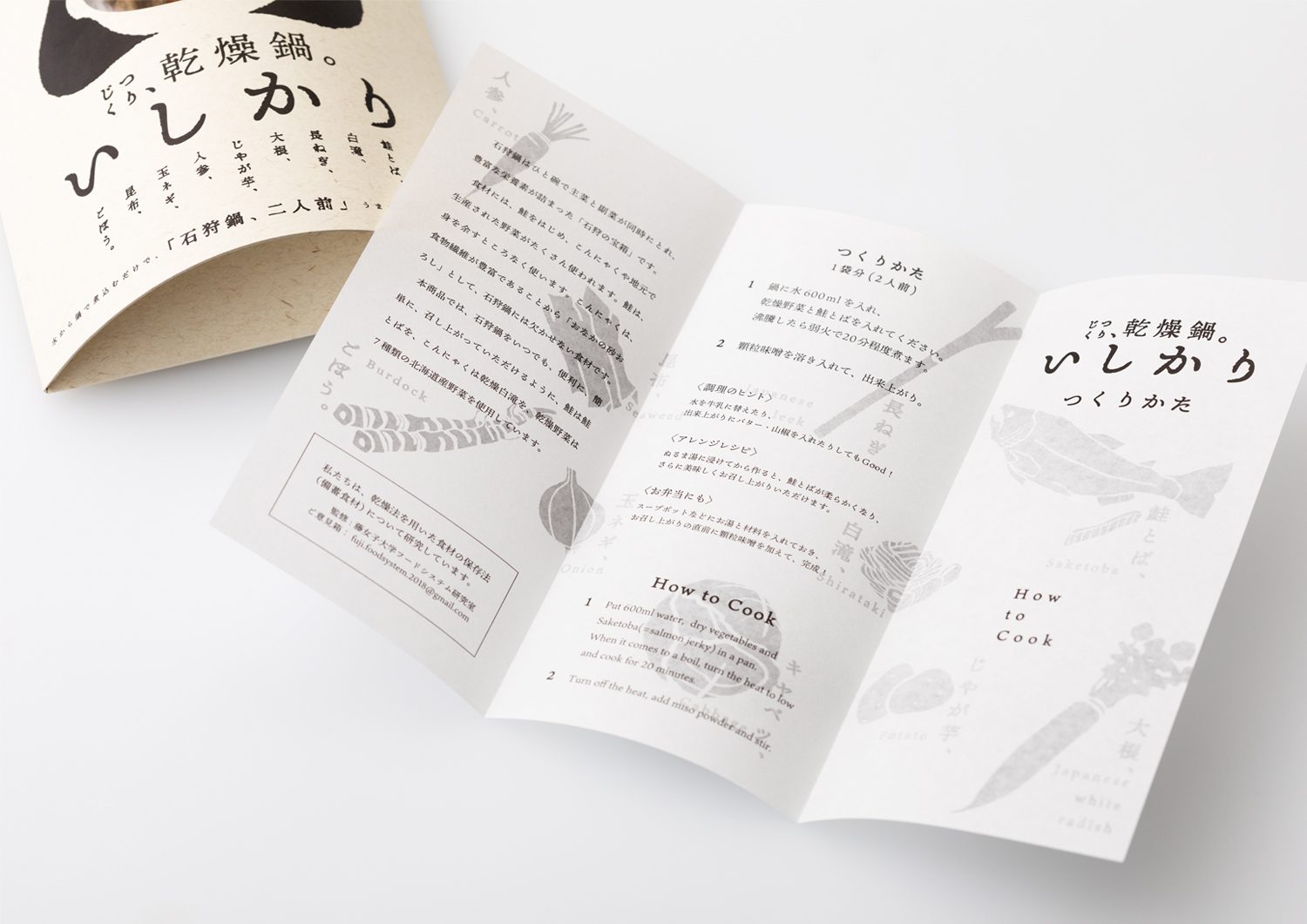

コンペティション受賞から始まった本デザインはP.K.G.Tokyo独自のサービスInitial Zero/イニシャルゼロの案件となりました。このデザインフィーシステムはパッケージデザイン費を開発時の一括買い上げではなく、売上に応じてロイヤリティとして中長期的に精算する仕組みです。デザインした商品が売れれば報酬を分かち合い、売れなければリスクを事業者と共に私たちも背負うというものです。商品の顔であるパッケージデザインには、販売した後にこそ責任があるのではないか、デザイン開発が終わってしまえば終わってしまうクライアントとの関係性も寂しいという思いからこのような仕組みを考えました。持っている技術や開発している商品には自信があるけれど一度にまとまった額を用意することが困難という事業者との出会いにも期待しています。もしご興味をお持ちいただきましたらぜひP.K.G.Tokyoの

コンペティション受賞から始まった本デザインはP.K.G.Tokyo独自のサービスInitial Zero/イニシャルゼロの案件となりました。このデザインフィーシステムはパッケージデザイン費を開発時の一括買い上げではなく、売上に応じてロイヤリティとして中長期的に精算する仕組みです。デザインした商品が売れれば報酬を分かち合い、売れなければリスクを事業者と共に私たちも背負うというものです。商品の顔であるパッケージデザインには、販売した後にこそ責任があるのではないか、デザイン開発が終わってしまえば終わってしまうクライアントとの関係性も寂しいという思いからこのような仕組みを考えました。持っている技術や開発している商品には自信があるけれど一度にまとまった額を用意することが困難という事業者との出会いにも期待しています。もしご興味をお持ちいただきましたらぜひP.K.G.Tokyoの

さっそく中に入ると、コルクの壁にグレイッシュな板。アウトドアを感じる素敵な店内です。

さっそく中に入ると、コルクの壁にグレイッシュな板。アウトドアを感じる素敵な店内です。

カフェの中央にはミニファイヤーがあり、よりキャンプ気分を味わえます。

カフェの中央にはミニファイヤーがあり、よりキャンプ気分を味わえます。

私もプレオープン限定のおしゃれなピンチョスを頂きました。

私もプレオープン限定のおしゃれなピンチョスを頂きました。